青色申告は、個人事業主やフリーランス、不動産所得者が節税のために活用できる強力な制度です。しかし「青色 申告 やり方 初めて」という状況では、どこから手をつければ良いのか迷う方も多いでしょう。

初めての青色申告は何から始めるべきか、まずは青色申告承認申請書の提出や帳簿管理など、最初の一歩を明確にすることが大切です。

本記事では、青色申告に必要な準備と手続きの流れをわかりやすく解説し、開業届と青色申告承認申請書の正しい出し方や、複式簿記を自分で始めるためのコツも紹介します。さらに、帳簿をつけていないときの対応方法や記帳の仕方と主な帳簿の種類までカバー。

自力で行う場合とサポートを受ける場合の違い、スマホやアプリを活用した簡単申告術、Freee青色申告の料金や機能を比較した情報も盛り込みます。

加えて、e-Taxで行う青色申告の手順とポイント、年収300万円のケースでかかる税金目安、そして青色申告の相談ができる窓口や専門家まで徹底解説。この記事を読めば、初めての申告でも迷わず、効率的かつ正確に手続きを進められるようになります。

<記事のポイント>

・青色申告を始めるための具体的な手順と必要書類

・複式簿記や帳簿管理の基本と効率的な記帳方法

・e-Taxや会計ソフトを使った申告の流れ

・節税効果や相談窓口など、申告を有利に進めるための情報

青色申告のやり方・初めてでも失敗しない基本

- 初めての青色申告は何から始めるべきか

- 青色申告に必要な準備と手続きの流れ

- 開業届と青色申告承認申請書の正しい出し方

- 複式簿記を自分で始めるためのコツ

- 帳簿をつけていないときの対応方法

- 記帳の仕方と主な帳簿の種類

初めての青色申告は何から始めるべきか

青色申告を初めて行う場合、まず理解しておくべきなのは「事前の承認申請が必須である」という点です。

申告の年の3月15日までに、税務署へ青色申告承認申請書を提出しなければなりません。1月16日以降に事業を始めた場合は、開業日から2か月以内が期限となります。

この提出を行わないと、どれだけ帳簿を整えても青色申告の特典を受けられません。次にやるべきは、帳簿をつける体制の整備です。複式簿記と単式簿記のどちらを選ぶかで必要な記帳方法や控除額が変わります。

多くの事業者は、最大65万円の控除を受けられる複式簿記を選びますが、その分記帳の手間が増えるため、早い段階で会計ソフトや簿記の基礎知識を身につけることが大切です。

また、領収書や請求書など経費証明になる書類は日々整理して保管します。こうした準備を怠ると、申告時に数字が合わない、必要な証拠がないといったトラブルが発生しやすくなります。

初めての方は、税務署や青色申告会などのサポート機関に相談して、期限や手続きの全体像を押さえることが安心につながります。

青色申告に必要な準備と手続きの流れ

青色申告を始める準備は、大きく分けて3つのステップに分かれます。

まず最初に、納税地を管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。この期限は申告する年の3月15日まで、または開業日から2か月以内です。次に、帳簿を作成するための体制を整えます。

現金出納帳、売上帳、経費帳などの補助簿を準備し、複式簿記の場合は仕訳帳と総勘定元帳も必要です。会計ソフトを使うことで、仕訳や集計を効率的に行うことができ、初心者でも複雑な計算をスムーズに処理できます。

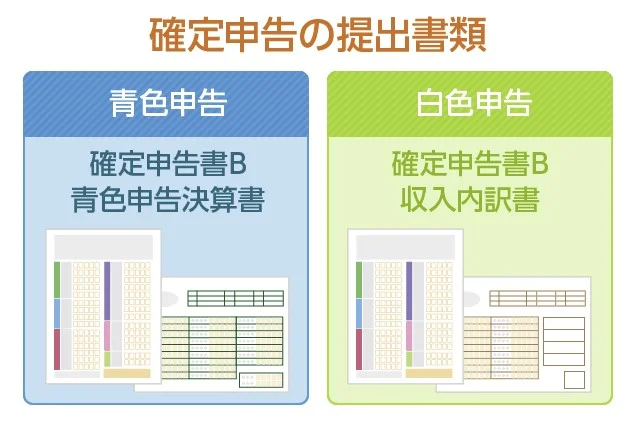

最後に、1年間の取引記録を集計し、確定申告書と青色申告決算書を作成します。これらの書類はe-Taxでオンライン提出するか、郵送または税務署窓口で提出します。

青色申告準備の流れ

| ステップ | 内容 | 期限・ポイント | 補足 |

|---|---|---|---|

| 1. 青色申告承認申請書の提出 | 納税地を管轄する税務署に申請書を提出 | 申告する年の3月15日まで、または開業日から2か月以内 | 期限を過ぎるとその年は青色申告できない |

| 2. 帳簿作成体制の準備 | 現金出納帳・売上帳・経費帳などの補助簿を用意。複式簿記なら仕訳帳と総勘定元帳も必要 | 会計ソフトを活用すると入力・集計が効率的 | 複式簿記が必要な65万円控除も可能に |

| 3. 申告書類の作成・提出 | 1年分の取引記録を集計し、確定申告書と青色申告決算書を作成 | e-Tax・郵送・税務署窓口で提出 | 正確な帳簿管理が節税メリットを得る鍵 |

青色申告には控除や節税のメリットがありますが、そのためには正確な帳簿管理と期限遵守が不可欠です。早めに準備を進めることで、余裕を持った申告が可能になります。

開業届と青色申告承認申請書の正しい出し方

事業を始める際には、まず「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を提出します。提出先は住所地を管轄する税務署で、開業日から1か月以内が目安です。

開業届には事業の種類や屋号、開業日などを記載します。青色申告を希望する場合は、これと同時に「青色申告承認申請書」も提出します。

この申請書には、申告方法(複式簿記か現金主義か)、事業の概要、事業開始日などを正しく記入する必要があります。

提出方法は税務署窓口、郵送、またはe-Taxを利用する3通りがあり、e-Taxを使えば24時間いつでも申請可能です。

開業届と青色申告承認申請書の流れ

| 手続き | 提出先 | 提出期限 | 記載内容 | 提出方法 | 注意点・ポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 住所地を管轄する税務署 | 開業日から1か月以内 | 事業の種類、屋号、開業日など | 税務署窓口、郵送、e-Tax | 提出は任意だが、青色申告や事業用口座開設に有利 |

| 青色申告承認申請書 | 住所地を管轄する税務署 | 申告する年の3月15日まで、または開業日から2か月以内 | 申告方法(複式簿記/現金主義)、事業概要、事業開始日 | 税務署窓口、郵送、e-Tax(24時間可能) | 期限を過ぎると当年の青色申告不可。記入例は国税庁HPで確認可 |

ただし、期限を過ぎてしまうとその年の青色申告はできなくなるため注意が必要です。初めての方は、国税庁の公式サイトにある申請書の記入例や、青色申告会・税理士への相談を活用すると安心して手続きを進められます。

複式簿記を自分で始めるためのコツ

複式簿記は、取引を「借方」と「貸方」に分けて記録する方法で、正確な財務状況を把握できます。

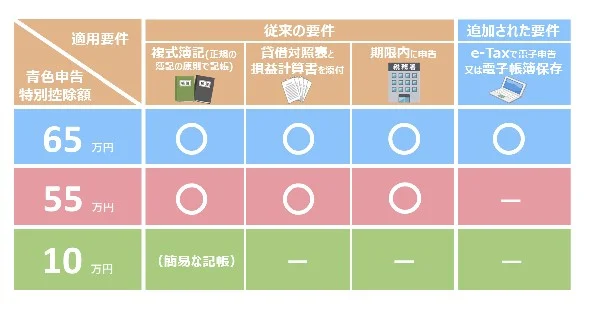

青色申告で65万円控除を受けるには、この複式簿記による記帳と貸借対照表の提出が必須です。自分で始める場合のコツは、まず仕訳の基本を理解することです。

仕訳は「現金が増えたら借方」「売上が発生したら貸方」というように、取引の内容を勘定科目に振り分ける作業です。最初は現金の出入りや売上・経費の発生など、日常的な取引から練習すると覚えやすくなります。

次に、会計ソフトを活用することで自動仕訳や帳簿作成が可能になり、計算ミスや転記漏れを防げます。また、領収書や請求書は日付順に整理し、月末ごとに記帳しておくと申告時の作業負担を大幅に減らせます。

独学でも始められますが、初年度はセミナーやオンライン講座を受講して、正しい記帳方法を身につけることをおすすめします。

帳簿をつけていないときの対応方法

青色申告を行うには帳簿の作成が必須ですが、もしも1年間記帳をしていなかった場合でも、あきらめる必要はありません。

まずは、手元にある領収書、請求書、銀行取引明細、クレジットカード利用明細など、取引の記録となる資料をすべて集めます。取引日付順に整理し、現金の入出金、売上、経費を分けて把握します。

そのうえで、会計ソフトを使って遡って入力するか、紙の帳簿にまとめます。入力作業は時間がかかりますが、まとめて行う場合は月ごとや項目ごとに仕分けると効率的です。

もし複式簿記の知識に自信がなければ、青色申告会や税理士にスポットで依頼し、過去分の帳簿を整えてもらう方法もあります。

また、未記帳の期間が長い場合は、期限内に申告できるよう優先順位をつけ、最低限必要な決算書作成に必要なデータから整理を進めるのが得策です。放置したままにすると控除を受けられず、節税効果が失われるため、早めの対応が重要になります。

記帳の仕方と主な帳簿の種類

青色申告の記帳方法には複式簿記と単式簿記があります。複式簿記は取引を借方・貸方に分けて記録する方法で、65万円の青色申告特別控除が受けられます。

一方、単式簿記は現金の出入りをシンプルに記録する形式で、控除額は最大10万円です。

複式簿記を選ぶ場合、主要簿として「仕訳帳」と「総勘定元帳」、補助簿として「現金出納帳」「売上帳」「経費帳」「固定資産台帳」などが必要です。

単式簿記では「現金出納帳」「売上帳」「仕入帳」などが中心になります。記帳は取引が発生したらその都度行うのが理想ですが、最低でも月ごとにまとめることで記録漏れを防げます。

複式簿記と単式簿記の違いや必要帳簿、控除額が一目でわかる

| 記帳方法 | 特徴 | 控除額 | 必要な主要簿 | 必要な補助簿 | 記帳頻度 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 複式簿記 | 取引を借方・貸方に分けて記録 | 最大65万円 | 仕訳帳、総勘定元帳 | 現金出納帳、売上帳、経費帳、固定資産台帳など | 取引発生ごと(最低月1回) | 複雑だが控除額が大きく、青色申告特別控除の条件 |

| 単式簿記 | 現金の出入りをシンプルに記録 | 最大10万円 | ― | 現金出納帳、売上帳、仕入帳など | 取引発生ごと(最低月1回) | 記録は簡単だが控除額が少ない |

| 共通事項 | 紙・電子どちらでも作成可 | ― | ― | ― | ― | 電子の場合は電子帳簿保存法に準拠して保存 |

帳簿は紙でも電子でも作成できますが、電子の場合は電子帳簿保存法に沿った保存方法を守らなければなりません。正しい記帳を継続することで、決算書作成や申告書作成がスムーズになり、税務調査の際にも安心です。

青色申告のやり方・初めてでも簡単にできる方法

- 自力で行う場合とサポートを受ける場合の違い

- スマホやアプリを活用した簡単申告術

- Freee青色申告の料金や機能を比較

- e-Taxで行う青色申告の手順とポイント

- 年収300万円のケースでかかる税金目安

- 青色申告の相談ができる窓口や専門家

自力で行う場合とサポートを受ける場合の違い

青色申告を自力で行う最大のメリットは、費用を抑えられることです。

会計ソフトやクラウドサービスを利用すれば、初心者でも基本的な複式簿記に対応でき、申告書の作成も自動化できます。しかし、知識不足のまま進めると仕訳の誤りや控除漏れが起こりやすく、結果として税金を多く支払ってしまう可能性もあります。

一方、青色申告会や税理士などのサポートを受ける場合、専門知識をもとに正確な帳簿や申告書を作成してもらえる安心感があります。

また、節税のアドバイスや経営改善のヒントを得られる点も大きな利点です。ただし、費用が発生するため、予算や事業規模に応じて検討する必要があります。

初めての申告で不安が大きい場合や、複雑な取引が多い場合は、部分的にでも専門家の手を借りることで、時間と労力を大幅に節約できます。

スマホやアプリを活用した簡単申告術

最近では、スマホやアプリを使って簡単に青色申告ができるサービスが増えています。

代表的な例として、freeeややよいの青色申告オンラインなどのクラウド会計ソフトがあります。これらは銀行やクレジットカードと連携し、取引データを自動で取り込み、AIが仕訳候補を提案してくれます。

領収書はスマホで撮影してアップロードすれば、文字認識で日付や金額、取引先を自動入力できるため、手入力の手間を大幅に減らせます。さらに、e-Taxにも対応しており、スマホだけで確定申告の提出まで完結可能です。

ただし、正しい仕訳を選ぶ知識は必要なので、最初は内容を確認しながら使うことが大切です。

スマホやクラウド会計ソフトを使った青色申告の特徴

| ツール・サービス例 | 主な機能 | メリット | 注意点 | 対応環境 |

|---|---|---|---|---|

| freee、やよいの青色申告オンライン | 銀行・クレジットカード連携、AI仕訳提案、e-Tax対応 | 取引データ自動取り込み、記帳効率化、スマホで申告完結 | 仕訳内容の正確性は確認が必要 | PC、スマホ、タブレット |

| 領収書撮影機能(アプリ内) | 撮影→OCRで日付・金額・取引先を自動入力 | 手入力作業を大幅削減、紙管理不要 | 文字認識ミスがある場合は修正必要 | スマホアプリ |

| e-Taxオンライン申告 | 申告書のオンライン提出 | 24時間いつでも提出可、郵送不要 | マイナンバーカード等の事前準備が必要 | PC・スマホ対応(環境条件あり) |

こうしたツールを活用すれば、日々の記帳負担が軽くなり、申告期限前に慌てることもなくなります。

忙しい個人事業主や初めての青色申告に不安がある方には、特に有効な方法といえるでしょう。

Freee青色申告の料金や機能を比較

Freeeの青色申告向けプランは、主に「スタータープラン」と「スタンダードプラン」の2種類に分かれます。

スタータープランは月額約1,300円から利用でき、個人事業主が最低限必要な記帳、仕訳、確定申告書作成機能を備えています。スタンダードプランは月額約2,600円で、レポート機能や領収書の自動読み取り、経営分析など、より高度な機能が利用可能です。

どちらも銀行口座やクレジットカードとの連携により、取引データを自動で取り込み、AIが仕訳候補を提示してくれます。さらに、e-Tax対応なので、そのままオンライン申告まで完結可能です。

Freee青色申告プランの違いや選び方

| プラン名 | 月額料金(目安) | 主な機能 | 対象ユーザー | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| スタータープラン | 約1,300円 | 記帳・仕訳、確定申告書作成、銀行・クレジットカード連携、e-Tax対応 | 個人事業主の初心者、機能を絞って使いたい人 | 低コストで基本機能が揃う、オンライン申告可能 | 高度なレポート機能や経営分析は利用不可 |

| スタンダードプラン | 約2,600円 | スターター機能+レポート機能、領収書自動読み取り、経営分析、取引データ詳細分析 | 日々の取引量が多い事業主、経営数値を分析したい人 | 自動化・分析機能が充実、作業効率大幅アップ | コストが高め、機能を使いこなすには会計知 |

一方、低コストで始められる反面、簿記や会計の基礎知識がゼロの場合は、仕訳内容の確認や設定に時間がかかることもあります。

日々の取引量や必要な機能を踏まえて、自分に合ったプランを選ぶことが重要です。

e-Taxで行う青色申告の手順とポイント

e-Taxを使った青色申告は、事前準備と提出手順を理解しておくとスムーズです。

まず、マイナンバーカードとカードリーダー、またはスマホでマイナンバーを読み取る環境を整えます。次に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトから申告書データを作成し、e-Taxに対応した形式で送信します。

この際、青色申告決算書も一緒に送る必要があります。

送信後には「受信通知」が届くため、必ず保存しておきましょう。ポイントとして、65万円控除を受けるにはe-Taxでの提出か電子帳簿保存が条件となるため、紙提出では控除額が減ります。

また、期限間近はアクセスが集中して送信が遅れる場合があるため、余裕を持って提出することが望ましいです。電子申告は紙よりも控除や利便性の面でメリットが大きく、今後の主流となる方法です。

年収300万円のケースでかかる税金目安

年収300万円で青色申告を行う場合、経費や控除の状況によって税額は大きく変動します。例えば、経費が年間100万円かかり、青色申告特別控除65万円を適用した場合、課税所得は135万円となります。

ここから基礎控除48万円や社会保険料控除などを差し引けば、さらに課税所得は減少します。

年収300万円で青色申告を行った場合の課税所得計算や税額イメージ

| 項目 | 金額(例) | 説明 |

|---|---|---|

| 年収(事業収入) | 3,000,000円 | 事業から得た総収入 |

| 経費 | ▲1,000,000円 | 仕入・光熱費・通信費など |

| 青色申告特別控除 | ▲650,000円 | 複式簿記・e-Tax利用で最大65万円控除 |

| 課税所得(控除前) | 1,350,000円 | 年収 − 経費 − 青色申告控除 |

| 基礎控除 | ▲480,000円 | 全納税者共通 |

| 社会保険料控除(例) | ▲200,000円 | 国民健康保険・国民年金等 |

| 最終課税所得 | 670,000円 | 上記差引後の金額 |

| 所得税額(例) | 約33,500円 | 課税所得×税率5%(概算) |

| 住民税(例) | 約100,000円 | 所得割10%+均等割(概算) |

この結果、所得税は数万円程度に抑えられるケースも珍しくありません。さらに、住民税は所得割10%と均等割の合計で算出されるため、課税所得が減ればこちらも軽減されます。

ただし、経費がほとんどない場合や控除が少ない場合は、税負担が増える可能性があります。正確な試算には、全ての所得・経費・控除額を反映したシミュレーションが必要です。

青色申告は正しく活用すれば節税効果が高い制度ですが、過信せず、事前に具体的な数字を把握しておくことが大切です。

青色申告の相談ができる窓口や専門家

青色申告に関する相談先はいくつかあり、それぞれ特徴があります。

青色申告会は、地域ごとに設置されている団体で、会員になると記帳指導や申告相談を受けられます。費用は年間数千円からと比較的手頃で、初心者にも対応しています。

税務署でも申告期間中は無料相談窓口が設けられますが、混雑しやすく、個別の節税アドバイスまでは受けにくい点があります。税理士に依頼する場合は、費用がかかるものの、複雑な取引や節税策、将来の事業計画まで含めたサポートが可能です。

また、最近はオンラインで税理士と相談できるサービスも増えており、全国どこからでも依頼できます。どの窓口を選ぶかは、予算、求めるサポート内容、相談頻度によって判断するとよいでしょう。

初めての青色申告で不安がある場合は、少なくとも1度は専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:青色申告のやり方・初めての人向け

- 青色申告をするには事前に青色申告承認申請書の提出が必要

- 提出期限は申告年の3月15日まで、開業後は2か月以内

- 複式簿記を選ぶと最大65万円の控除が受けられる

- 帳簿は現金出納帳や売上帳などの補助簿も整える

- 領収書や請求書は日付順に整理して保管する

- 開業届は開業日から1か月以内に税務署へ提出する

- 青色申告承認申請書は開業届と同時提出が可能

- 帳簿をつけていない場合は領収書や明細を集めて遡って記帳する

- 記帳方法は複式簿記と単式簿記があり控除額が異なる

- 自力申告は費用を抑えられるが誤りのリスクがある

- サポート利用は正確性と節税効果が高いが費用がかかる

- スマホやアプリ活用で取引入力や申告作業を効率化できる

- Freee青色申告はプランによって機能や料金が異なる

- e-Tax利用で65万円控除やオンライン提出が可能

- 青色申告の相談は青色申告会、税務署、税理士などで受けられる

・非通知でかける方法とは?スマホや固定電話の設定テクまとめ

・018サポートの支給日の確認方法と振込遅延のリアルな原因とは

・試して驚く即効性!疲れを取る方法即効テク集

・宿便を出す方法は?即効で劇的変化!食事と生活のコツ総まとめ

・BMIの計算方法とは?電卓で簡単診断!標準体重と肥満度を一発チェック

コメント