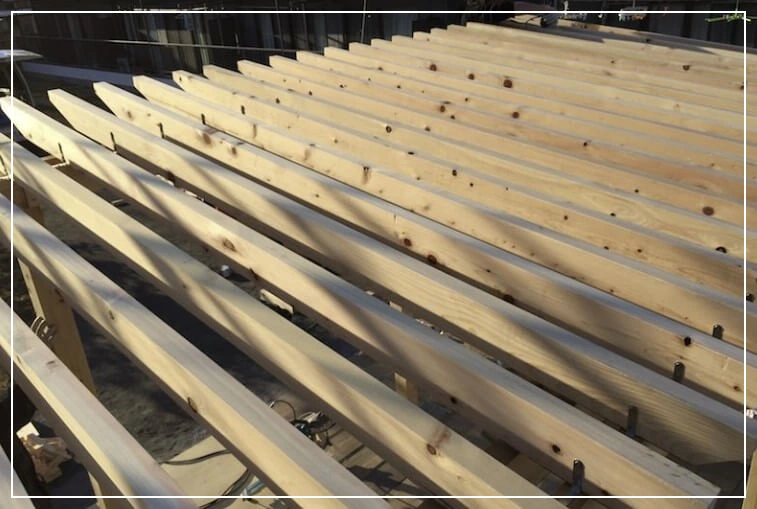

庭をおしゃれに演出しながら、夏の日差しや視線を自然に遮るアイテムとして人気の「パーゴラ」。

しかし、自作DIYで設置しようと考えた時に、一番気になるのは“台風対策”ではないでしょうか?

「パーゴラDIY台風」と検索してこの記事にたどり着いた方も、きっと「費用や予算の目安」や「基礎なしで設置するリスク」が気になっているはずです。

DIYキットを使った手軽な方法から、2×4材や単管パイプを使った本格的な施工まで、パーゴラの作り方にはさまざまな選択肢があります。しかし、ただ作るだけでは台風シーズンに倒壊リスクが高まり、後悔する羽目になりかねません。

本記事では、「ガゼボとパーゴラの違いを理解して選ぶ」ための基本知識から、「コンクリート基礎の上に設置する際のポイント」「台風に強い設計のコツ」まで、DIY初心者でも失敗しないための実践ノウハウを網羅しました。

また、「DIYキットのメリットと選び方」や「倒れないパーゴラを作る基礎ブロック活用術」、さらに「設置後に後悔しないチェックリスト」まで徹底解説。図面作成のポイントや2×4材DIYの盲点も見逃せません。

これからパーゴラをDIYで作りたいと考えている方にとって、本記事は“台風に負けない理想のパーゴラ”を実現するための完全ガイドです。続きを読めば、あなたのDIY計画が格段に失敗しにくくなるはずです。

<記事のポイント>

・パーゴラをDIYで作る際の費用目安と予算管理のコツ

・台風に強いパーゴラを設計・補強する具体的な方法

・基礎なし設置のリスクと基礎ブロックやコンクリート基礎

・DIYキットや単管パイプなど素材別の特徴と選び方

パーゴラDIY!台風対策で失敗しない作り方

- パーゴラを自作する際の費用と予算の目安

- ガゼボとパーゴラの違いを理解して選ぶ

- パーゴラ設置のメリットと注意すべきデメリット

- 基礎なしでパーゴラを設置するリスクとは?

- コンクリート基礎の上に設置する際のポイント

- 台風に強いパーゴラ設計のコツ

パーゴラを自作する際の費用と予算の目安

パーゴラをDIYで作る場合、どれくらいの費用がかかるのか事前に把握しておくことは非常に重要です。なぜなら、材料費や道具代だけでなく、運搬費や予備資材費用まで含めた総額をイメージできていないと、途中で資金が足りなくなる可能性があるからです。

一般的な2m×3mサイズの木製パーゴラを例にすると、木材だけでおおよそ5万円〜10万円程度が目安となります。使用する木材の種類によって価格差が大きく、耐久性の高いハードウッドを選べば費用はさらに上がります。

また、DIYに必要なインパクトドライバーやのこぎり、水平器などの工具類を新たに購入する場合、2万円〜3万円の予算が必要になるでしょう。さらに、ビスや金具といった細かな部材も見落としがちですが、これだけで5,000円〜1万円程度かかることがあります。

「パーゴラDIYの費用目安とポイント」

| 項目 | 費用目安 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 木材費(2m×3mサイズ) | 5万円〜10万円 | 材質によって大きく変動(ハードウッドなら高額) |

| 工具購入費 | 2万円〜3万円 | インパクトドライバー、のこぎり、水平器など |

| ビス・金具等の部材費 | 5,000円〜1万円 | 見落としがちな細かい部品代 |

| 予備資材・運搬費 | 約1万円 | 予備木材や配送費用も考慮 |

| 合計費用 | 10万円〜15万円 | 1.2〜1.3倍の余裕を見込むことが重要 |

| DIYキットの場合 | 15万円〜20万円 | 設計図・部材込みで手間は省けるが、自由度は低い |

このように考えると、初めてパーゴラを自作する際には、トータルで10万円〜15万円程度を見込んでおくのが現実的です。

ただし、パーゴラDIYキットを活用すれば、設計図や必要なパーツがすべて揃っているため、材料調達の手間や無駄な出費を抑えることができます。一方で、完全自作に比べると自由度は低く、価格も若干高めになるケースが多い点は理解しておきましょう。

いずれにしても、予算を決める際には「材料費+工具代+予備費用」で1.2〜1.3倍程度の余裕を持つことが、後悔しないDIY計画のコツです。

ガゼボとパーゴラの違いを理解して選ぶ

パーゴラとガゼボは、どちらも庭の景観を彩る人気のアイテムですが、実は構造や目的が大きく異なります。この違いをしっかり理解しておかないと、「イメージしていたものと違った」と後悔する原因にもなるため、慎重に選ぶことが大切です。

まず、パーゴラは「格子状の屋根と柱で作られる棚構造」が特徴です。屋根部分は植物を這わせることを前提に作られており、単体では日除けや雨除けにはなりません。パーゴラは、つる性植物と組み合わせることで自然な日陰を作り、おしゃれな庭空間を演出する役割があります。

一方で、ガゼボは「独立した屋根と柱で構成される小さな東屋(あずまや)」のような存在です。屋根がしっかりと付いているため、雨天時でも過ごせる休憩スペースとして使われることが多いです。

つまり、ガゼボは単体で機能を果たす構造物であり、パーゴラは植物との組み合わせで初めて完成形となるアイテムだと言えます。

選び方としては、「日差しや雨を防ぐ空間が欲しい」のか「植物と調和したナチュラルな庭を作りたい」のかを明確にすることがポイントです。

パーゴラを選ぶなら植物の育成やメンテナンスも楽しめる方に向いていますし、ガゼボならメンテナンスが少なく、屋根付きの快適空間を手軽に確保したい方に適しています。

パーゴラ設置のメリットと注意すべきデメリット

パーゴラを庭に設置することには、多くの魅力があります。

第一に挙げられるのは、つる性植物を絡ませることで「緑の屋根」を作り出し、自然な日陰と癒しの空間を演出できる点です。これにより、庭でのティータイムや読書など、アウトドアリビングとしての活用が一層快適になります。

また、格子状のデザインが庭全体の景観にアクセントを加え、おしゃれで立体的なガーデンデザインが楽しめるのも大きなメリットです。

「パーゴラ設置のメリットとデメリット」

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット1 | つる性植物で「緑の屋根」を作り、自然な日陰空間ができる |

| メリット2 | 格子デザインが庭に立体感を与え、おしゃれな景観を演出 |

| メリット3 | アウトドアリビングとして、庭でのティータイムや読書が快適になる |

| デメリット1 | 植物が屋根を覆うまで1〜2年かかり、日除け効果がすぐに得られない |

| デメリット2 | 木製はシロアリや腐食、アイアン製はサビなどの定期メンテナンスが必要 |

| デメリット3 | アルミ製はメンテナンスが楽だが、初期費用が高額になる |

| デメリット4 | 屋根に絡ませた植物の掃除や手入れを怠ると景観が悪化し、病害虫の温床になる |

しかし、良いことばかりではありません。パーゴラを設置する上で注意すべきデメリットも存在します。まず、パーゴラ単体では十分な日除け効果が得られないため、植物が屋根を覆うまでの1~2年は別途シェードを使うなどの工夫が必要になります。

さらに、木製の場合はシロアリ対策や腐食防止のメンテナンスが欠かせず、アイアン製でもサビのケアが必要です。アルミ製ならメンテナンスフリーに近いですが、その分費用が高くなるというトレードオフも考慮しなければいけません。

もう一つの盲点は、屋根部分に絡ませた植物の掃除とお手入れです。放置すると見た目が悪くなるだけでなく、風通しが悪くなり病害虫の温床にもなりかねません。

つまり、パーゴラを設置する際は「デザイン性」と「メンテナンス性」のバランスを意識することが、長く後悔なく使い続けるポイントになります。

基礎なしでパーゴラを設置するリスクとは?

DIYでパーゴラを作る際に「基礎なしで簡単に設置できるなら楽だ」と考える方も多いですが、実際には大きなリスクが伴います。

基礎なしのパーゴラは、強風や台風の際に倒壊する危険性が非常に高く、自宅だけでなく隣家や通行人への被害を引き起こす可能性もあります。特に台風シーズンには、突風が一瞬でパーゴラを持ち上げ、吹き飛ばすケースも報告されています。

前述の通り、パーゴラは格子状の構造のため風を受けやすく、固定が不十分だと横方向の力に弱いという欠点があります。基礎なし設置では、地盤にしっかりとアンカーを打ち込むことができず、耐風性が極端に落ちてしまいます。

そのため、たとえ小さなサイズのパーゴラであっても、コンクリート基礎ブロックやアンカーボルトを用いてしっかり固定することが安全上欠かせません。

また、DIY初心者が基礎を省略する理由として「作業が難しそう」「費用を抑えたい」というものが挙げられますが、実際にはパーゴラが倒壊した際の修繕費用や、近隣への賠償リスクを考えれば、基礎工事を省略することは非常に危険な選択肢となります。

仮にどうしても基礎なしで設置したい場合は、しっかりと支柱を筋交いで補強し、風当たりの弱い場所に限定するなど、工夫を凝らすことが絶対条件となります。

コンクリート基礎の上に設置する際のポイント

パーゴラをコンクリート基礎の上に設置する際には、いくつか重要なポイントがあります。まず最初に考えるべきは「アンカー固定の徹底」です。

パーゴラの柱を基礎にしっかり固定しなければ、強風や突風で簡単に倒壊してしまいます。

市販のアンカーボルトやケミカルアンカーを用いて、コンクリート基礎に深く埋め込むことで、強度を高めることができます。設置後のグラつきを防ぐためには、この固定作業が最も重要な工程と言えるでしょう。

次に押さえておきたいのが「基礎ブロックの水平精度」です。

コンクリート面がわずかでも傾いていると、パーゴラ全体が歪み、見た目のバランスだけでなく耐久性にも悪影響を及ぼします。水平器を使って一つ一つのブロックを調整しながら設置することが、美しい仕上がりの秘訣です。

また、コンクリート上に直接柱を立てる場合は、木材とコンクリートの接触部分に「腐食防止処理」を施すことが必要です。金属製の柱受け金具を利用し、地面との直接接触を避けることで湿気による腐食を防ぐことができます。

アルミ製や防腐加工済みの材料を選ぶのも有効です。

このように、コンクリート基礎の上にパーゴラを設置する際は、単なる固定作業にとどまらず「耐久性」と「安全性」を高める工夫が求められます。見えない部分の手間を惜しまないことが、長く安心して使えるパーゴラづくりのカギとなるのです。

台風に強いパーゴラ設計のコツ

台風に強いパーゴラを作るためには、単に見た目のデザインを追求するだけでは不十分です。構造的な強度と耐風性を意識した設計が欠かせません。

最も大切なのは「横揺れに強い構造」です。パーゴラは格子状の屋根で風を受けやすく、柱だけで支える設計では横方向の力に弱くなります。そのため、柱同士を斜めに補強する「筋交い」を必ず設け、横からの風圧に耐えられるようにすることが基本です。

さらに、「柱の埋め込み深さ」も非常に重要です。地面に深く埋め込むか、コンクリート基礎にアンカーでしっかり固定することで、倒壊リスクを大きく減らせます。

DIYで設置する場合は、最低でも柱の1/4程度を地面に埋め込むか、基礎にがっちり固定することが目安となります。

「台風に強いパーゴラ設計のポイント」

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設計ポイント1 | 柱同士を斜めに補強する「筋交い」で横揺れに強い構造を作る |

| 設計ポイント2 | 柱の1/4以上を地面に埋め込むか、コンクリート基礎にアンカー固定する |

| 設計ポイント3 | 屋根部分に格子状の隙間を設け、風の抜け道を確保する |

| 設計ポイント4 | 植物を絡ませる場合でも密集させず、剪定で通風性を維持する |

| 設計ポイント5 | デザイン性だけでなく、構造強度と安全性を重視する |

もう一つのポイントは「風の抜け道を作る」ことです。パーゴラの屋根を完全に覆ってしまうと風の逃げ場がなくなり、強風をまともに受け止めることになります。これを防ぐためには、屋根部分に格子状の隙間を設け、風が抜けやすいデザインにすることが有効です。

植物を絡ませる場合でも、密集しすぎないよう剪定を工夫し、通風性を確保しましょう。

このように、台風に強いパーゴラを作るためには、「筋交い補強」「確実な基礎固定」「風の抜け道確保」という3つの視点が欠かせません。見た目の美しさだけでなく、安全性にも配慮することで、長く安心して使えるパーゴラが完成します。

パーゴラDIYはどうする?台風の被害を防ぐ補強

- パーゴラのDIYキットのメリットと選び方

- 単管パイプを使った強度重視のパーゴラ施工

- 2×4材で作るパーゴラ、台風対策の盲点

- 倒れないパーゴラを作るための基礎ブロック活用術

- 図面で必ず押さえる設計ポイント

- 設置後に後悔しないための最終チェックリスト

パーゴラのDIYキットのメリットと選び方

パーゴラのDIYキットは、初心者でも手軽にガーデン空間を演出できる便利なアイテムです。

キットを利用する最大のメリットは、「設計図・必要パーツがすべて揃っている」ことです。

DIY初心者が最も苦労するのが設計図の作成や材料の調達ですが、キットであればその手間が省け、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

また、部材はあらかじめカットされ、金具やビス類も適切な数が同梱されているため、ホームセンターで追加購入する必要もありません。これにより、資材の無駄買いやサイズミスを防げるのも大きな利点です。

さらに、組み立てマニュアルが付属していることが多く、初心者でも完成までの工程が明確に分かります。

一方で、選び方に関して注意すべきポイントもあります。第一に「材質の確認」です。安価なキットは見た目重視で、耐久性や防腐処理が不十分な場合もあります。

特に屋外に長期間設置するパーゴラは、耐候性に優れた木材(ハードウッドや防腐加工済み木材)やアルミ製を選ぶことが重要です。

また、「サイズ展開」も確認しておきたい点です。キットによってはサイズが限られているため、設置スペースに合わないものを選んでしまうと無駄な加工が必要になり、結果として手間も費用もかかることになります。

このように、DIYキットは手軽さと失敗しにくさが魅力ですが、「材質の品質」「サイズの適合性」をしっかり見極めることが、後悔しない選び方のポイントです。

単管パイプを使った強度重視のパーゴラ施工

単管パイプを使ったパーゴラ施工は、「強度」を最優先に考える方におすすめの方法です。単管パイプとは、足場や建築現場で使用される頑丈な鉄製のパイプで、木製パーゴラに比べて耐風性や耐久性が圧倒的に高いのが特徴です。

このため、台風の多い地域や、強風が頻繁に吹き抜ける場所に設置する場合でも安心感があります。

施工時のポイントは、「クランプでしっかりとパイプ同士を固定すること」です。

木製パーゴラのようにビス止めではなく、専用の金属クランプを使用することで、強固な接合が可能になります。筋交いの補強もしやすく、力のかかる部分を自在に補強できるのが、単管パイプの大きな利点です。

また、単管パイプは規格が統一されているため、材料調達が容易で、ホームセンターでも必要なパーツが揃えられます。加えて、パイプをカットせずそのまま使える設計なら、DIY初心者でも比較的簡単に施工できる点も魅力です。

一方で、単管パイプパーゴラは「無骨な印象」を与えるため、デザイン面では好みが分かれることもあります。しかし、パイプに木目調フィルムを貼ったり、植物を這わせることで無骨さを緩和し、おしゃれな外観にアレンジすることも可能です。

さらに、強度重視の設計にするなら、基礎部分はコンクリートブロックを使用し、アンカーボルトでしっかり固定することをおすすめします。これにより、万が一の強風時でも倒壊リスクを大幅に抑えられます。

単管パイプを使ったパーゴラ施工は、見た目よりも「頑丈さ」と「安全性」を優先する方にとって、非常に頼もしい選択肢と言えるでしょう。

2×4材で作るパーゴラ、台風対策の盲点

2×4材を使ったパーゴラDIYは、手軽さとコストパフォーマンスの良さから非常に人気があります。しかし、実際に設置した後に気付く“台風対策の盲点”があるのも事実です。

2×4材は扱いやすく、ホームセンターでも簡単に入手できますが、屋外で長期間風雨にさらされる環境では、耐久性や強度に不安が残ります。特に台風シーズンになると、強風による倒壊や変形が心配されます。

ここで見落とされがちなのが、「横揺れへの備え」です。多くの方は柱の太さや屋根の格子の美しさに目が行きがちですが、実は台風の強風が直撃するのは“横から”です。

2×4材のみで構成したパーゴラは、筋交い(ブレース)や金具による補強がなければ、横揺れに弱くなります。このため、柱同士を斜めに補強し、風の力を分散する構造にすることが非常に重要です。

さらに、防腐処理や撥水塗装などのメンテナンスも台風対策の一環として欠かせません。2×4材は加工しやすい反面、雨水を吸収しやすく、経年劣化が早いという弱点があります。台風対策としては、設置後のメンテナンス計画も含めて、しっかりと準備する必要があります。

多くのDIY初心者は「とりあえず形になれば良い」と考えがちですが、台風時に被害を最小限に抑えるためには、耐風設計を意識した補強作業が不可欠です。

特に住宅密集地では、倒壊したパーゴラが隣家に被害を与えるリスクもあるため、最初から安全対策を徹底することが求められます。

倒れないパーゴラを作るための基礎ブロック活用術

パーゴラが倒れないようにするためには、基礎ブロックの活用が重要なカギとなります。

DIYでパーゴラを作る際、「基礎なしでも大丈夫だろう」と軽視する方もいますが、それは非常に危険な発想です。パーゴラは屋外で常に風を受ける構造物であり、基礎部分がしっかりしていなければ簡単に揺れたり倒れたりしてしまいます。

基礎ブロックを使う際の最大のポイントは、「重量と安定性を確保する配置」です。単に四隅にブロックを置くだけでは不十分で、柱を挟み込むように固定し、ブロックの上から柱を支えるL字金具やアンカーボルトでしっかり固定することが必須です。

さらに、ブロックの下には砕石や砂利を敷き詰め、沈み込みを防ぐ工夫も必要です。

特に台風対策としては、ブロックの「重さ」と「地面との接地面積」が大きな意味を持ちます。可能であれば、地面に半埋めするような形で設置し、地中でしっかり支えることで、より強い安定感が得られます。

市販の基礎ブロックでも、重心を低く設計された“重量型”を選ぶことで、パーゴラ全体の安定感が格段に向上します。

また、基礎ブロックは柱の腐食を防ぐ役割も果たします。直接地面に木材を埋め込むと腐食のリスクが高くなりますが、ブロックをかますことで湿気が抜けやすく、長持ちする構造に仕上げることができます。

デザイン重視でブロックを嫌う方もいますが、安全性を考えれば、むしろ“見えない工夫”として積極的に取り入れるべきなのです。

図面で必ず押さえる設計ポイント

パーゴラDIYで失敗を防ぐためには、事前にしっかりと図面を作成し、設計ポイントを押さえることが欠かせません。特に初心者の方は「頭の中にイメージがあるから図面はいらない」と思いがちですが、実際に施工に入るとサイズのズレやパーツ不足で慌てることになります。

図面を描くことは、施工前にリスクを洗い出し、失敗を未然に防ぐための大切な工程なのです。

まず押さえるべき設計ポイントは、「柱の位置と間隔」です。これはパーゴラの強度に直結する部分であり、柱同士の間隔が広すぎると屋根部分の荷重に耐えられず、たわみやすくなります。一般的には1.5〜2メートル以内に収めるのが理想です。

次に意識したいのが「筋交い(ブレース)の配置」です。特に横風に対する耐性を高めるためには、筋交いの位置と長さを図面に明確に記載しておく必要があります。これがないと、パーゴラは強風で簡単に横揺れしてしまうリスクがあります。

屋根部分については、「風抜けのデザイン」も設計時に考慮するポイントです。格子状に隙間を空けることで、強風時に風圧を逃し、倒壊のリスクを抑えることができます。屋根全面を覆うような設計は、見た目は良いかもしれませんが台風対策としては不向きです。

また、基礎部分についても、どの位置にブロックやアンカーを設置するのかを正確に図示することが重要です。こうすることで、施工時に迷いが生じず、作業効率も格段に上がります。

設置後に後悔しないための最終チェックリスト

パーゴラDIYが完成した後、「もっとこうしておけば良かった」と後悔するケースは少なくありません。これを防ぐためには、設置前に最終チェックリストを作成し、一つずつ確認しながら進めることが大切です。

まず確認すべきは、「固定力」です。柱のグラつきはないか、基礎部分がしっかり安定しているか、筋交いの取り付けに緩みがないかを全体的に点検します。特に強風時に耐えられるかどうかをイメージしながら、手で揺すってみるのも有効です。

次に確認したいのが「排水対策」です。パーゴラの屋根部分に水が溜まる設計になっていないか、格子や屋根シートに適切な勾配があるかをチェックしましょう。排水がうまくいかないと、木材の腐食が早まる原因になります。

また、「周囲との調和」も意識するべきポイントです。設置したパーゴラが住宅の外観や庭の雰囲気とマッチしているか、色味や質感が浮いていないかを設置後に改めて確認します。遠くから全体像を見直すことで、気づく違和感もあります。

さらに、忘れてはならないのが「植物との相性」です。パーゴラに這わせる予定の植物が、実際に育ったときにどのような景観になるかを想定し、日当たりや風通しも確認しておきましょう。

最後に「メンテナンス性」です。脚立を使わずに手入れができる高さか、屋根部分の掃除が簡単にできる構造かといった実用面のチェックも欠かせません。これらを一つずつ確認することで、設置後の後悔を最小限に抑えることができるのです。

まとめ:台風に強いパーゴラDIY術は?

- パーゴラDIYでは材料費・工具費・予備費を含め10万〜15万円を目安にする

- DIYキットを使うと材料調達の手間を省けるが自由度は低くなる

- パーゴラは植物を這わせて日陰を作る棚構造、ガゼボは屋根付き休憩スペース

- パーゴラ設置のメリットは景観演出とアウトドアリビング化にある

- デメリットは日除け効果が出るまで時間がかかり、メンテナンスも必要

- 基礎なし設置は倒壊リスクが高く、台風時は特に危険

- コンクリート基礎にアンカー固定を施すことで強度が大幅に上がる

- 筋交いを追加し横揺れ対策をすることが台風に強いパーゴラ設計の基本

- 風が抜ける屋根デザインにすることで風圧を逃がし倒壊リスクを減らせる

- DIYキットは設計図・パーツが揃っており初心者向けに最適

- 単管パイプを使った施工は強度重視で台風にも耐えやすい

- 2×4材のパーゴラは手軽だが横揺れ補強と防腐処理が必須

- 基礎ブロックはアンカーボルト固定や地中半埋めで安定性を高める

- 図面作成時は柱間隔・筋交い配置・風抜け設計を明確にする

- 設置後は固定力・排水対策・メンテナンス性を最終チェックする

・2026年結婚式の良い日カレンダー!入籍日におすすめの日取り

・2026年最強開運日ランキング!縁起のいい日と過ごし方

コメント