指ぶえを吹けるようになりたいけれど、「やり方がよくわからない」「何度やっても音が出ない」とお悩みではありませんか?実は、正しい方法とちょっとしたコツさえ知っていれば、誰でも音を鳴らせるようになるのが指ぶえの魅力です。

本記事では、「指ぶえのやり方」と検索してたどり着いたあなたのために、初めての方にもわかりやすく、段階を踏んで丁寧に解説していきます。

まずは簡単に音を鳴らす仕組みを理解し、吹けるようになるための基本原理を押さえましょう。そこから、両手を使ったスタンダードな吹き方や、片手だけで鳴らす方法はあるのかといった実践的なテクニックにも踏み込みます。

また、小指や他の指を使ったバリエーション紹介など、より多彩な吹き方もご紹介します。

初心者が間違いやすいポイントとは何か、図解で学ぶ正しい角度と指の形、さらには子どもでもできる練習ステップや超簡単に吹けるコツと工夫まで、誰もが無理なく学べる内容です。

「どうしても音が出ない…」という方も、読み進めればきっとその壁を越えられるはずです。さあ、一緒に指ぶえの世界を楽しみながら習得していきましょう。

<記事のポイント>

・指ぶえが鳴る仕組みと基本の構造

・両手・片手・小指など複数の吹き方

・音が出ない原因とその克服方法

・場面に応じた適切な使い方やマナー

指ぶえのやり方の基本と種類を徹底解説

- まずは簡単に音を鳴らす仕組みを理解しよう

- 両手を使ったスタンダードな吹き方

- 片手だけで鳴らす方法はある?

- 小指や他の指でのバリエーション紹介

- 初心者が間違いやすいポイントとは

- 図解で学ぶ正しい角度と指の形

まずは簡単に音を鳴らす仕組みを理解しよう

指ぶえを吹けるようになるためには、まず「なぜ音が鳴るのか」という仕組みを理解しておくことが大切です。ただがむしゃらに練習を重ねるよりも、理屈を知ったうえで試行錯誤する方が、習得への近道になります。

多くの方が「息を強く吹けば鳴る」と思いがちですが、実際には空気の流れや角度、指と舌の位置関係などが複雑に関わっており、力任せでは音は出ません。

指ぶえは、指先で口の中の空間を狭め、そこに勢いよく空気を通すことで“乱気流”を作り出し、その空気の震えが音として響く仕組みです。これはフルートや笛のような管楽器と同じ「エアーリード」と呼ばれる原理に近いとされています。

音がなるポイントは、唇の隙間から抜ける空気の通り道に指をうまく当て、舌を使って共鳴空間を作り上げることにあります。

指ぶえが鳴る仕組みまとめ表

| 項目 | 説明内容 |

|---|---|

| 音が鳴る原理 | 指と唇、舌で作った隙間に空気を通し、乱気流を発生させて振動を生み出す(エアーリードの原理) |

| 空気の通し方 | 息を強く吹くのではなく、狭い隙間に勢いよくかつコントロールされた風を通す必要がある |

| 指の役割 | 指で口内空間を狭め、唇から出る空気の通り道をつくる |

| 舌の使い方 | 舌をやや奥に引く/舌の裏側を指に当てるなどして、空気の流れと共鳴を安定させる |

| 共鳴空間の作り方 | 口の中に意識的に空洞をつくり、音が響く“共鳴室”の役割を持たせる |

| 音の鳴り始めの難しさ | 初めの1音を出すのが最も難関。音が出る仕組みを理解して試行錯誤するのが習得の近道 |

| 他の楽器との共通点 | フルートや笛と同様に、空気の振動を利用した“無簧エアーリード”方式 |

| 練習時の注意点 | 息を強く吹くだけでは音は出ない。焦らず、姿勢や空気の角度、指の位置など細かい調整が重要 |

また、音が鳴るには舌の動きも大切です。舌を少し奥に引いたり、裏側を指先に当てるようにしたりすると、空気の通りが安定しやすくなります。

さらに、口の中に“空洞”を意識して作ることで、音の共鳴が生まれやすくなるのです。これは「口笛」と似ていながらも、より大きな音を出すことができる点で大きく異なります。

このように考えると、指ぶえは“風の通り道”と“振動の共鳴”を自分の口の中で再現する技術とも言えます。最初の一音を出すまでは時間がかかるかもしれませんが、仕組みを理解したうえで工夫を重ねることで、必ず音は出せるようになります。

失敗を繰り返しながらも、焦らずコツコツと取り組むことが成功のカギです。

両手を使ったスタンダードな吹き方

もっとも多くの人が挑戦するのが、両手を使った指ぶえの基本スタイルです。

見た目にも安定感があり、最初に習得するのにおすすめの方法といえるでしょう。音の出しやすさやコントロールのしやすさから、多くの指ぶえ愛好家に支持されている吹き方でもあります。

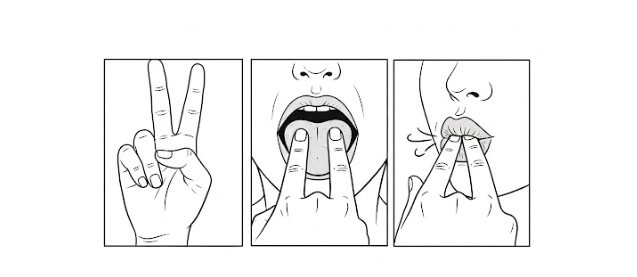

方法としては、まず両手でピースサインを作り、その2本の人差し指をぴったりとくっつけます。

この2本の指先を、舌の裏側に軽く押し当てるように口の中へ挿入します。指の第一関節が唇にかかるくらいの深さが目安となりますが、個人差もあるため、指の長さや口の大きさによっては微調整が必要です。

次に、上下の唇をしっかりと閉じて、指と舌で作られた三角形の隙間に向かって、息を一気に「スッ」と吹き込むようにします。このとき、空気が横から漏れてしまうと音が鳴りにくくなるので、唇の真ん中からのみ空気が出るように意識しましょう。

指の角度や深さを微調整しながら、自分の“鳴るポイント”を探すことが重要です。

この説明で1分でできるようになる

前述の通り、音が出る仕組みは空気の振動と共鳴によるものなので、ただ強く息を吹くだけではうまくいきません。力の入れ方を工夫し、口の中の空間を調整することで、クリアな音が鳴るようになります。

初めのうちはなかなか音が出ずに苦戦するかもしれませんが、一度でも「ピーッ」と音が出たら、その感覚を忘れずに練習を続けてください。

この両手スタイルは、スポーツ観戦やライブなどで「遠くまで届く大きな音を出したい」ときにも最適です。安定感と鳴らしやすさの両面から見ても、最初にマスターするのにふさわしい方法だと言えるでしょう。

片手だけで鳴らす方法はある?

一方で、両手が使えない場面では「片手で指ぶえを吹けたら便利」と感じる方も多いはずです。

実際、片手でも指ぶえを吹くことは可能です。むしろ、慣れてくると両手よりも大きな音が出せることもあるため、上達を目指す方にはぜひチャレンジしてほしい方法です。

この方法では、親指と中指(または人差し指)で小さな輪を作り、輪の先端を舌の裏側に軽く当てるようにして口の中へ入れます。ここでも、指の第一関節あたりが唇にかかる程度に挿入するのが一般的です。

指の輪と下唇で作られる空間が、空気の通り道として機能します。

吹くときのポイントは、上下の唇を中央に向かってすぼめ、空気が漏れないようにしっかり閉じることです。そして、息は口の中で「スッ」と短く強めに吹くのがコツです。外に出すというより、口の中を響かせる意識で息を通すと、音が出やすくなります。

片手指ぶえの吹き方とコツまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用する指 | 親指+中指 または 親指+人差し指で輪を作る |

| 指の位置 | 指の第一関節あたりを唇にかけ、輪の先端を舌の裏側に軽く当てる |

| 空気の通り道 | 指の輪と下唇の間にできた小さな隙間が通り道になる |

| 唇の形 | 上下の唇をすぼめて中央に寄せ、空気が漏れないように閉じる |

| 息の吹き方 | 「スッ」と短く鋭く、口内を響かせるように吹く(外へ吐き出すというより内に響かせるイメージ) |

| 難しさのポイント | 指と舌のバランスが崩れやすく、音が安定しにくい(角度や位置の微調整が必要) |

| 習得のコツ | 自分の“鳴る角度”と“指の深さ”を見つけ、繰り返し練習して記憶させる |

| メリット | 両手がふさがっていても使える/慣れると大音量を出すことも可能/咄嗟の合図に便利 |

ただし、片手での指ぶえは両手に比べてバランスを取るのが難しく、最初は安定した音が出にくいこともあります。指を押し当てる角度や舌の位置が少しでもずれると、うまく音が鳴らないため、細かな調整が必要になるでしょう。

練習を重ねて自分の“鳴る角度”を覚えると、片手だけで大音量の指ぶえを鳴らせるようになります。両手がふさがっている状況や、急に音を出す必要がある場面では非常に重宝します。

慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、実用性の高さを考えると、身につけておく価値は十分にあるでしょう。

小指や他の指でのバリエーション紹介

指ぶえにはさまざまなバリエーションが存在し、その中でも「小指を使ったスタイル」や「指を曲げる特殊なスタイル」は、慣れた人ほど活用するテクニックです。

指の形やサイズ、柔軟性によって向き不向きはありますが、特定の状況で活躍する便利な方法といえるでしょう。

まず、小指を使う方法は、両手の小指を揃えてくっつけ、それを舌の裏側に軽く当てて吹くというものです。このやり方は、他の指よりも細いため、口の小さい方やお子様にも扱いやすいという利点があります。

口をあまり大きく開ける必要がないため、長時間の使用にも向いています。

次に、指の関節をコの字に曲げて吹く方法もあります。このスタイルは片手で行うことができ、指の甲側を舌に押し当てることで音の共鳴を生み出す仕組みです。慣れるとスタイリッシュに見えるため、ライブなどで目立ちたい方には人気があります。

ただし、角度や空気の通り方がシビアで、音を出すには練習が必要です。

こうしたバリエーションは、一度基本を習得してから応用として試すとよいでしょう。

指の太さ、柔らかさ、口の形などによって、自分に合った吹き方は変わってきます。だからこそ、複数のスタイルを試して「これなら鳴る」という方法を見つけることが上達への近道です。

特に、ステージや人混みの中で注目されたいときなどは、見た目にも工夫が加わった指ぶえは演出としても効果的です。いずれのスタイルでも、基本は“音の出る角度と空間を作る”こと。そこを押さえれば、どの方法でもしっかりと音を出すことが可能になります。

初心者が間違いやすいポイントとは

指ぶえに挑戦する際、多くの初心者が「音が鳴らないのは肺活量が足りないから」と考えてしまいがちです。ところが実際には、強く息を吹き込むことよりも、指の位置や角度、舌との関係性、口腔内の空間の作り方といった“フォーム”の方が重要なのです。

まず注意したいのが、指の深さです。指を口の奥まで入れすぎてしまうと、空気の通り道が塞がれてしまい、かえって音が出ません。逆に浅すぎても空気が漏れてしまいます。

このため、第一関節あたりが唇のラインにくるような深さを目安にすることが推奨されています。

また、指先を舌にしっかり当てるべきかどうかという点でも混乱しやすいポイントです。正確には「舌の裏側に軽く触れる」程度がベストです。指先を舌の上に乗せるようにしてしまうと、空気の流れが分断されてしまい、振動が生まれにくくなります。

さらに、息の強さのコントロールも見落とされがちです。必要なのは“吹き付ける”のではなく、“通す”感覚。口の中の空間を共鳴させる意識を持ち、短く鋭い息を意図的にコントロールすることがポイントになります。

これに加えて、唇の閉じ方や角度も鳴るかどうかを大きく左右します。唇が開きすぎると音が漏れ、閉じすぎても空気が流れません。前述のとおり、空気の出口は狭く、そして中央に集中している必要があります。

初心者がつまずくのは、音が鳴らない理由を「センスの有無」や「運」と誤解してしまう点です。指ぶえは、正しい姿勢と反復練習によって、誰でも習得できる技術です。うまくいかないときこそ、姿勢を見直し、ポイントをひとつずつチェックしてみましょう。

図解で学ぶ正しい角度と指の形

言葉だけではなかなか伝わりにくい指ぶえのコツですが、図解を活用すればその理解は格段に深まります。ここでは、文字情報だけでも正確なイメージが伝わるよう、視覚的に意識すべきポイントを明確にご紹介します。

まず、指の形から見ていきましょう。両手バージョンでは、左右の人差し指または中指を揃えてピースのような形にし、指先を内側に向けてくっつけます。

このとき指先で小さな三角形の“輪”ができるのが理想です。その輪が、音の出口となる空間を作る役割を担っています。

次に指の角度です。口の中に対して真っすぐ入れるのではなく、やや斜め下向きに挿入することで、空気の流れと舌の位置がちょうどよく交差しやすくなります。この角度は、指が立ちすぎても寝すぎても音が出にくくなるため、練習しながら最適な角度を探ることが必要です。

また、舌との関係も極めて重要です。指の輪の先端が、舌の裏に軽く触れるような位置関係を保ちます。このとき、指と舌の隙間にできる空間が“空気の通路”となり、そこを空気が通ることで振動し、音が発生します。

唇は、指と舌のセットをぴったりと包み込むように閉じます。この際に注意すべきは、唇の左右から空気が漏れないようにすることです。上唇と下唇が指にしっかり密着している状態が理想です。

図解がなくてもこれらの点を意識して練習すれば、実際の吹き方と構造の理解はより深まります。自分で鏡を見ながらフォームを確認したり、動画をスロー再生して参考にしたりするのもおすすめです。頭の中で正しい構造を“視覚化”することが、音を鳴らす最大のヒントになるでしょう。

指ぶえのやり方を子供でもできる簡単ステップで紹介

- 子どもでもできる練習ステップ

- 超簡単に吹けるコツと工夫

- 指ぶえができない人が克服するためには

- 沖縄スタイルの指ぶえに挑戦

- 口笛との違いと指で音を出すメカニズム

- 知っておきたいマナーとTPO

子どもでもできる練習ステップ

指ぶえは一見すると難しそうに見えますが、子どもでもしっかりと段階を踏んで練習すれば習得することができます。

大人と違って口の大きさや指の長さが異なるため、無理に大人と同じ方法を使うのではなく、子どもに合ったステップで指導することが大切です。

まず最初のステップとしては、「指の形に慣れる」ことから始めましょう。両手の人差し指をくっつける形を作り、その指先を口に入れる動作を何度か繰り返してみます。

ここでは、まだ音を鳴らすことを目的とせず、“指をくわえることに抵抗がなくなる”ことを重視します。

次に、舌の位置を学びます。舌を軽く持ち上げ、指先が舌の裏に触れる位置を覚えるように指導します。このとき、「舌の上に乗せない」ことを強調するとよいでしょう。さらに、空気の通り道がどこにできるのかを、実際に息を吹きながら探していきます。

3つ目のステップは、唇の閉じ方です。口をすぼめて、指と舌をしっかり包むように閉じることが重要です。子どもはこの工程で力を入れすぎてしまう傾向があるため、「軽く包むように」と優しく声をかけるのがコツです。

最後に、短く鋭い息を「ふっ」と吹いてみます。このとき音が出なくても問題ありません。むしろ「音が出ないことが当たり前」と伝えることで、焦らず楽しんで練習できるようになります。

子どもの場合は、体格や歯並びによって合うスタイルが違うこともあります。両手が難しいなら、小指を使ったやり方や片手スタイルに変更するのも一つの方法です。いずれにしても、繰り返し練習して「できた!」という成功体験を積むことが、自信につながります。

超簡単に吹けるコツと工夫

「指ぶえを簡単に吹きたい」という人は少なくありません。

音が出るまでは確かに苦戦することもありますが、ちょっとした工夫を取り入れるだけで成功率は一気に上がります。ここでは、初心者でも取り組みやすい超簡単なコツをご紹介します。

最初に意識すべきは「脱力」です。音を出そうと力んでしまうと、口や舌が硬直し、空気の流れが乱れてしまいます。できるだけリラックスした状態で構え、口の中に適度な空洞を作ることが大切です。この空洞が、空気の共鳴を生み出す“音の発生装置”になります。

次に、「音が出るポイント」を探すための工夫です。音が鳴る位置は人それぞれ微妙に異なるため、指の角度や舌の位置を少しずつ変えながら調整する必要があります。

例えば、指をわずかに下方向に傾けたり、舌をほんの少し前後に動かしてみたりすることで、急に音が出る瞬間が訪れることもあります。

また、「吹く方向」も重要です。真正面ではなく、わずかに下方向を意識して空気を通すと、舌と指の間で空気がうまく振動しやすくなります。これはフルートの音を出す原理に近く、息の流れが滑らかであるほど綺麗な音が出やすくなる傾向があります。

練習する環境にも工夫が必要です。騒がしい場所では微細な音の変化がわかりづらく、成功体験を得にくくなります。静かな部屋で一人で練習するのがベストです。また、録音アプリを使って練習の音を確認するのも効果的です。

少しでも音が出たときは、「なぜ鳴ったのか」を分析することが重要です。そのときの口の形、指の深さ、舌の位置を覚えておくと、次の成功に繋がります。「一度出せた音は、再現できる」という考えで、地道に繰り返すことが上達の近道となります。

指ぶえができない人が克服するためには

指ぶえに挑戦しても「何度やっても音が出ない」と感じる方は多いのではないでしょうか。しかし、それは才能やセンスの問題ではありません。多くの場合、身体の使い方がほんの少しズレているだけで、ちょっとした調整で音が出るようになるケースがほとんどです。

まず試してほしいのは、息の吹き方を見直すことです。強く長く息を吹いても、うまく音が鳴らないことが多く、逆に短く鋭く「ふっ」と吐くようにすると成功率が上がります。

また、吹きながら口の中で空気がどう流れているかを感じ取ることも大切です。まるで口の中に細いストローがあるかのように、そこへ空気を流し込むイメージを持つと効果的です。

さらに、指の形と角度も見直すべきポイントです。最適な位置を探るためには、ほんの数ミリのズレが大きな違いを生むことがあります。たとえば、指先をやや斜めに当ててみたり、左右に微調整したりして「音が出るポイント」を探してみてください。

指ぶえの音が出ない原因と解決策一覧表

| 原因 | よくあるミス | 改善のヒント・対策 |

|---|---|---|

| 息の吹き方 | 息を強く長く吹いている | 「ふっ」と短く鋭く吐く/口の中にストローを通すイメージで空気を通す |

| 空気の流れ | 空気が指に当たらず、乱気流が起きていない | 空気が指先と唇の隙間を通るよう角度を微調整する |

| 指の形・角度 | 指がまっすぐ入りすぎている/角度が浅い | 指をやや斜めに挿入/左右の位置を1mmずつずらして試す |

| 指の挿入位置 | 深く入れすぎ/浅すぎ/左右にずれすぎ | 第一関節まで入れ、左右バランスも微調整して最適位置を探る |

| 舌の位置 | 指を舌の上に乗せてしまっている | 舌の裏側に指が軽く触れるように配置/舌を少し奥に引いて空間をつくる |

| 唇のすぼめ方 | 唇が開いている/密着していない | 上下の唇を中央に向かってしっかりすぼめ、空気が漏れないようにする |

| 音が鳴らない期間 | 数日試しても音が出ずに挫折 | 毎日3〜5分だけでも練習を継続/突然コツをつかむ瞬間が訪れる |

補足アドバイス

音が鳴らないのは、ごく自然なことです。ほとんどの人が最初は失敗しますが、「空気の通り道」と「身体のフォーム」を丁寧に意識して調整していけば、誰でも必ず音が出せるようになります。一発で鳴らすことより、試行錯誤を楽しむ気持ちで挑戦してみてください。

舌の使い方にも注意が必要です。多くの初心者が舌の上に指を乗せてしまいがちですが、それでは空気の流れが遮断されてしまいます。舌の裏側に軽く指を当て、舌をやや奥に引いて空間を作るように意識しましょう。

ここで“空気の通り道”を確保することが音の鍵になります。

音が出るまでに時間がかかるのは普通のことです。毎日数分だけでも練習を続けることで、身体が自然と正しい位置を覚えてくれます。たとえ今日鳴らなくても、明日急に音が出ることもあるので、あきらめずに挑戦を続けてみてください。

沖縄スタイルの指ぶえに挑戦

沖縄といえば音楽と踊りが文化の一部として深く根付いています。その中でも、伝統的な指ぶえは祭りや舞踊の場で人々の感情を表現する手段として使われてきました。

この沖縄スタイルの指ぶえは、他の地域と比べてやや独特な方法を用いているのが特徴です。

沖縄式の指ぶえでは、片手または両手の人差し指を使い、舌を押し上げるようにして吹く方法が一般的です。通常の指ぶえでは舌の裏側に指先を当てますが、沖縄式では舌をぐっと上に持ち上げ、舌の付け根あたりに指先を当てるようなイメージで構えます。

これにより、口の中に高い圧力が生まれ、鋭く通る音が出やすくなります。

また、息の吹き方も特徴的です。喉をやや閉じ気味にして「ヒュイッ」と発音するような音を意識しながら吹くと、より沖縄らしい響きに近づけることができます。このとき、音の高さを微妙に変えることで、まるでメロディを奏でるような表現も可能です。

実際に沖縄の祭りや青年会などでは、リズムに合わせて指ぶえを挿入することで場を盛り上げたり、合図として使ったりします。場面によっては、複数人で連続的に吹いて音の波を作り出すこともあり、その一体感はまさに伝統文化の醍醐味です。

一方で、沖縄式のスタイルは口の中の動きがやや複雑で、慣れるまでに時間がかかるかもしれません。しかし、響きの深さや独特な音色に魅力を感じる方にとっては、挑戦する価値は十分にあります。伝統に触れるつもりで、じっくり取り組んでみてはいかがでしょうか。

口笛との違いと指で音を出すメカニズム

指ぶえと口笛はどちらも“吹いて音を出す”という点では似ていますが、実際の原理や体の使い方には大きな違いがあります。この違いを知っておくことで、それぞれの演奏方法をより深く理解でき、習得もスムーズになります。

まず、口笛は唇をすぼめ、そこから出る空気の流れと舌の角度を利用して音を生み出します。基本的には唇だけで音をコントロールするため、指は使いません。

これに対して指ぶえは、指を口の中に入れることで空気の通り道を限定し、その指と舌の隙間で空気が振動することで音が発生します。言い換えるならば、指ぶえは“補助的な管楽器”のように、指そのものが音の形成を助けているのです。

メカニズムをもう少し詳しく説明すると、口笛は「唇のすき間を通る空気が渦を作って音になる」という原理に基づいています。一方の指ぶえは、「指で作った空間を空気が通る際に、舌や唇の内側に当たって共鳴を起こす」という仕組みです。

このため、指ぶえの方がより高音で大きな音を出すことができます。

さらに、音の方向性にも違いがあります。口笛は空気が広がるように音が出るのに対し、指ぶえは指によって通路が狭まるため、前方に鋭く音が飛びます。この特性があるからこそ、スポーツ観戦や登山などの場面で「遠くにいる人へ合図を送る」用途にも適しているのです。

両者を比較してみると、それぞれの良さと限界が見えてきます。口笛は表現の自由度が高く、メロディも豊かに奏でられますが、音量には限界があります。

反対に指ぶえは音の制御が難しいものの、迫力ある音が一瞬で出せるという強みを持っています。このように考えると、使い分けを知ることが上達への第一歩になります。

知っておきたいマナーとTPO

指ぶえは非常に強い音を出すことができるため、使用する場面やタイミングを間違えると、周囲に不快感を与えてしまうことがあります。どれほど技術があっても、マナーを欠いた使い方ではその魅力が半減してしまうでしょう。

だからこそ、TPOをわきまえた適切な使い方を知っておくことが大切です。

まず避けるべきシーンは、屋内や静かな公共の場です。図書館、病院、学校などではたとえ練習目的であっても指ぶえを吹くのは控えるべきです。また、会話中や人の話を遮る形で吹くのもマナー違反となります。

特に歌手や演奏者がパフォーマンス中に指ぶえを鳴らす行為は、「あなたの演奏には興味がない」という無言の否定と受け取られる場合もあります。

一方で、適切な場面で使用すれば、指ぶえは場を盛り上げる強力なツールになります。例えばスポーツ観戦では、チームへのエールや合図に指ぶえを使うことで一体感を生むことができます。また、アウトドアでは迷子防止や仲間との連携手段としても非常に有効です。

さらに、音量にも気を配る必要があります。達人ほど、小さな音でもはっきりと輪郭のある“通る音”を出すことができます。常に大音量で鳴らすのではなく、場の雰囲気に応じてボリュームを調整することが求められます。

このように、指ぶえの使用には単なるテクニックだけでなく「周囲との調和」が求められます。相手に不快感を与えないことを第一に考え、状況に合った使い方を選ぶことで、あなたの指ぶえはより多くの人に喜ばれる表現手段となるでしょう。

まとめ:指ぶえのやり方について

- 指ぶえは指と舌、口の空間で空気を振動させて音を出す

- 両手を使ったスタイルが初心者に最もおすすめ

- 指の角度と舌の位置が音の成否を左右する

- 片手でも吹けるが、バランスが難しく練習が必要

- 小指や関節を使った吹き方も存在する

- 子どもには段階を踏んだ練習が効果的

- 舌の裏側に指を軽く当てるのが正しいフォーム

- 空気は短く鋭く吹き、通すイメージが重要

- 音が出ない原因の多くは指や舌の位置のズレ

- 沖縄スタイルは舌を押し上げる独特の吹き方

- 指ぶえは口笛よりも音が鋭く遠くに届きやすい

- 練習環境は静かな場所が望ましく録音確認も有効

- 鳴ったときの口の形や力加減を記憶して再現する

- 公共の場や演奏中などでの使用はマナー違反となる

- 場面や目的に応じて音量や吹き方を調整することが大切

・2026年結婚式の良い日カレンダー!入籍日におすすめの日取り

・2026年最強開運日ランキング!縁起のいい日と過ごし方

コメント