就職試験や資格試験で広く活用されるクレペリン検査は、一見すると単純な足し算の繰り返しですが、そのやり方や計算の進め方には明確なコツがあります。

本記事では、クレペリン検査のやり方・計算に関する基礎知識から実践的な対策まで、初めて受ける方でも理解しやすくまとめました。

まずはクレペリン検査の計算方法と進め方を押さえ、1分間で何問解くのが理想か、平均回答数と目安となる速度を把握しましょう。さらに、合格ラインと評価の基準、検査結果一覧の見方とポイント、そして精度を高めるための注意点も解説します。

実力を高めるためには、練習アプリを使った効率的なトレーニングや、無料で利用できる練習問題やサイトを活用することも重要です。

計算が遅い場合の改善方法や、優秀な成績を取るためのコツ、本番で集中力を維持するための準備法、さらには合格率を高める時間配分の工夫まで、実践に直結するノウハウを網羅しています。

これを読めば、クレペリン検査で安定した結果を残すための戦略が明確になり、自信を持って本番に臨めるはずです。

<記事のポイント>

・クレペリン検査の具体的な計算方法と進め方

・理想的な回答速度や平均回答数の目安

・合格ラインや評価基準、結果の見方

・練習方法や本番で実力を発揮するための対策

クレペリン検査のやり方・計算の基本を理解する

- クレペリン検査の計算方法と進め方

- 1分間で何問解くのが理想か

- 平均回答数と目安となる速度

- 合格ラインと評価の基準

- 検査結果一覧の見方とポイント

- 精度を高めるための注意点

クレペリン検査の計算方法と進め方

クレペリン検査は、一見すると単純な足し算を繰り返すだけの試験ですが、正確性や作業ペース、集中力の持続といった多面的な能力が評価されます。

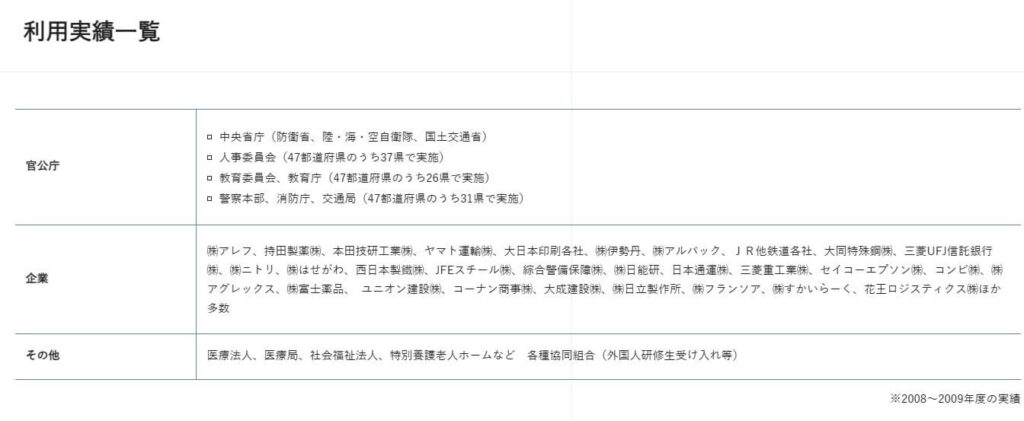

内田クレペリン検査の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 検査名 | 内田クレペリン検査 |

| 開発者 | 内田勇三郎(ドイツ精神医学者エミール・クレペリンの研究を基に開発) |

| 開発場所 | 日本 |

| 特徴 | 海外輸入(翻訳)ではなく、日本で開発された心理検査。歴史の長い検査の一つ |

| 現在の状況 | 日本だけでなくアジア圏を中心に世界へ普及 |

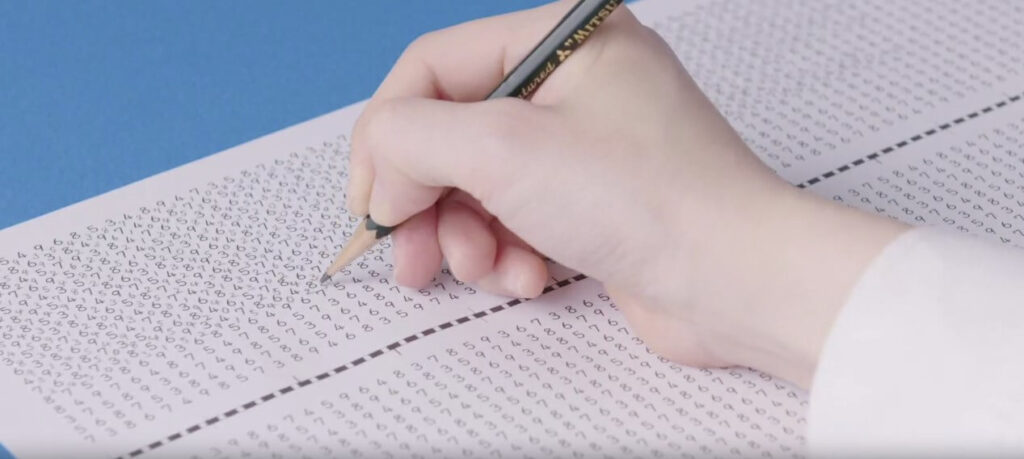

試験用紙には1行に116個の1桁数字が並び、その隣り合う数字を順番に足して下1桁だけを記入していきます。例えば「7」と「8」を足すと「15」になりますが、この場合は「5」だけを記入します。

同じ数字が続く場合や、2桁の結果になる場合も迷わず下1桁を書き込むのがポイントです。作業は左から右へ進め、1分経過ごとに試験官の指示で次の行へ移動します。たとえ前の行が未完成でも戻らず、先へ進むことが求められます。

この進め方は、正確性よりも時間管理能力やペース配分を重視しているためです。

実際の本番では、前半15分・休憩5分・後半15分という構成になっており、長時間集中を保つ必要があります。特に後半は疲労によるパフォーマンス低下が顕著に表れるため、最初から全力を出し切らず、一定のペースを維持する戦略が有効です。

クレペリン検査の概要と攻略ポイント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 試験内容 | 1行に116個の1桁数字が並び、隣り合う数字を足して下1桁を記入する |

| 解答方法 | 例: 7+8=15の場合、「5」だけを記入。同じ数字や2桁結果でも下1桁を記入 |

| 進め方 | 左から右へ進み、1分ごとに次の行へ移動。未完成でも戻らず先へ進む |

| 試験構成 | 前半15分・休憩5分・後半15分で構成。長時間集中が必要 |

| 攻略ポイント | 最初から全力を出さず、一定のペースを維持。時間配分と移動リズムに慣れる |

練習段階から、この時間配分と移動のリズムに慣れておくと、本番で慌てず安定した作業曲線を描けます。

1分間で何問解くのが理想か

クレペリン検査では、速度と正確性のバランスが重要です。

一般的に1分間で解くべき問題数の目安は、50~70問程度とされています。日本人全体の平均はおよそ60問前後であり、これを安定して出せるかどうかが評価のポイントになります。

もちろん、早く解けば良いというわけではありません。極端に速度だけを上げると誤答が増え、評価が下がる可能性があります。一方で、慎重になりすぎて回答数が極端に少ないと、作業効率が低いと判断されます。

したがって、最初の数分で自分のリズムを掴み、その後も大きく変動しないペースを保つことが望ましいです。特に後半の15分間は疲労や集中力の低下が影響しやすいため、前半から過剰に飛ばしすぎないことも大切です。

練習ではストップウォッチを使い、1分ごとに解いた数を記録しながら、平均的なペースを体に覚え込ませましょう。安定して60問前後を維持できれば、合格に近づけます。

平均回答数と目安となる速度

クレペリン検査における平均回答数は、1分間あたり約60問が基準とされています。

この数値は日本人全体の作業能力分布をもとに算出されており、55~69問程度であればおおむね平均的と評価されます。

速度が50問を下回る場合は作業効率に難があると見られ、逆に75問を超えるほど速い場合は正確性や安定性に欠けると判断されることがあります。理想は、1秒あたりほぼ1問のペースを安定して保つことです。

また、平均回答数は前半と後半の差も重要です。前半で高い数字を出しても、後半で大きく落ち込むと持続力やストレス耐性が低いと評価される可能性があります。練習では、15分間連続で計算し、その平均速度を確認することが有効です。

さらに、誤答率を同時にチェックし、速度と正確性のバランスを整える必要があります。ペース配分の訓練を重ねることで、本番でも安定した作業曲線を描けるようになります。

合格ラインと評価の基準

クレペリン検査の合格ラインは一律ではなく、実施する企業や職種によって異なりますが、多くの場合「全体の計算量で5割~7割を安定して達成できること」が一つの目安となります。

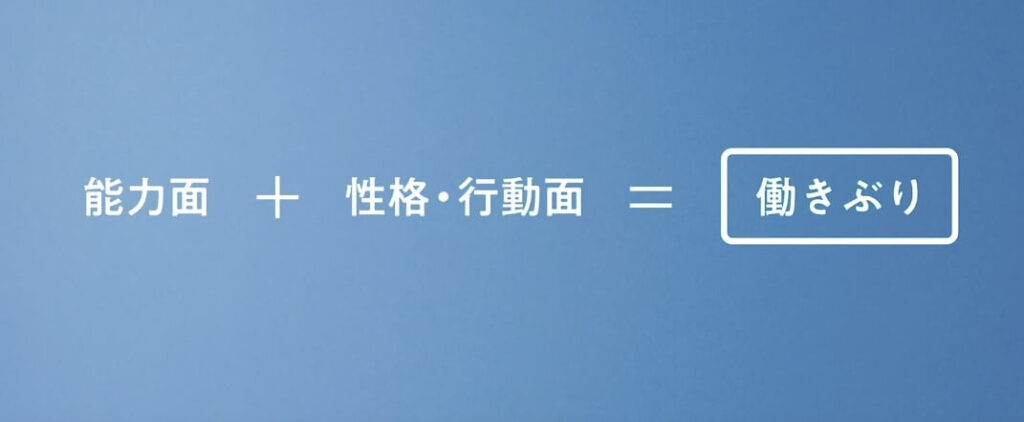

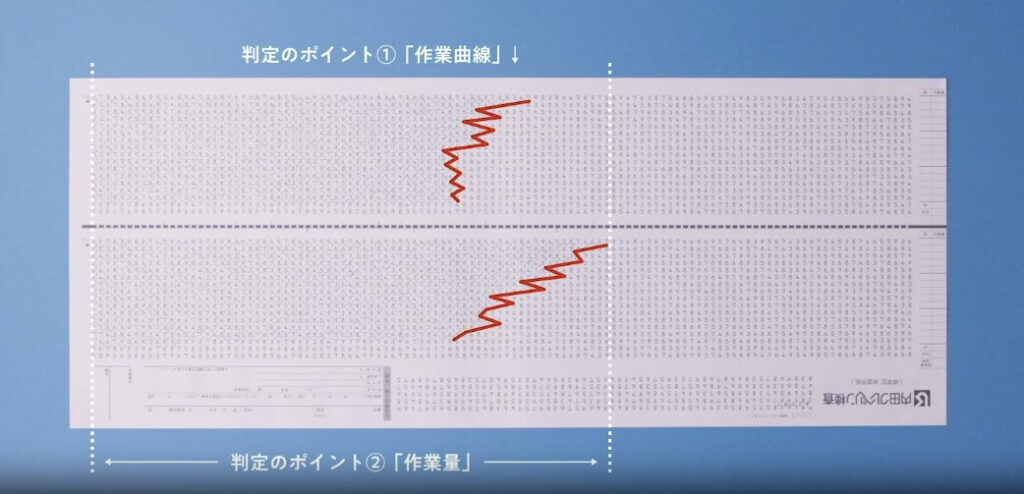

評価基準は主に3つあり、作業量(計算数)、作業曲線(時間経過によるパフォーマンスの変化)、正確性(誤答の少なさ)です。

作業量は全体的な処理能力を示し、B判定以上が望ましいとされます。作業曲線は、前半は緩やかなU字型、後半は序盤にピークを迎えて徐々に下降する形が「定型」とされ、このパターンに近いほど安定性が高いと評価されます。

正確性では、極端な誤答や特定の行でのミス集中がないことが求められます。特に鉄道会社や運輸業界では、安全性の観点から後半の作業低下や誤答増加に厳しい評価が下されます。

したがって、単に速く計算するのではなく、一定のペースで誤答を抑え、安定した曲線を維持することが合格への近道です。

検査結果一覧の見方とポイント

クレペリン検査の結果は、単なる「合格・不合格」だけでなく、作業量、作業曲線、正確性といった複数の指標から構成されています。

まず作業量は、全体でどれだけの計算ができたかを示し、B判定以上であれば多くの企業で合格圏内とされます。

次に作業曲線は、時間経過によるパフォーマンスの変化を折れ線グラフで表したもので、前半が緩やかなU字型、後半はピークから緩やかに下降する形が「定型」と呼ばれます。

この定型曲線に近いほど、集中力やストレス耐性が安定していると判断されやすいです。正確性は、誤答の頻度や偏りを評価します。例えば、特定の行だけ極端に誤答が多い場合は集中力の欠如と捉えられる可能性があります。

結果一覧を読む際は、この3つの要素を総合的に見ることが大切です。

単に数字が多いだけではなく、安定感や正確さが評価基準に含まれているため、自分の結果を分析し、弱点を特定して改善につなげることが合格への近道になります。

精度を高めるための注意点

クレペリン検査で高評価を得るには、単純に速く計算するだけでは不十分です。

正確性を維持しつつ一定のペースを保つことが大切です。誤答が多くなると、たとえ作業量が多くても評価は下がります。

まず注意したいのは、2桁の計算結果が出た場合に必ず下1桁だけを記入するという基本ルールを守ることです。本番中は時間に追われて焦るため、この単純なルールを忘れがちになります。

また、行移動のタイミングで未完の行を振り返らずに次へ進むことも大切です。戻ってしまうとリズムが崩れ、全体の作業曲線が乱れる原因になります。

一分で分かるクレペリン検査のやり方

さらに、書き間違いを消しゴムで修正する時間は無駄になるため、線を引いて訂正する方法を練習段階から習慣にしておくと効率が上がります。

前半で勢いよく進めすぎると後半で精度が落ちやすくなるため、序盤はやや抑えたペースで安定性を優先するのが効果的です。こうした注意点を意識して取り組むことで、誤答を減らし全体評価を向上させることができます。

クレペリン検査のやり方・計算の練習と対策

- 練習アプリを使った効率的なトレーニング

- 無料で利用できる練習問題やサイト

- 計算が遅い場合の改善方法

- 優秀な成績を取るためのコツ

- 本番で集中力を維持するための準備

- 合格率を高める時間配分の工夫

練習アプリを使った効率的なトレーニング

クレペリン検査の対策には、練習アプリを活用する方法が非常に有効です。

アプリを使う最大のメリットは、実際の試験形式に近い環境で何度も繰り返し練習できることです。特に、1分ごとの行移動や制限時間を自動的に管理してくれる機能は、本番のリズムに慣れるために役立ちます。

また、アプリによっては自分の解答数や誤答率を記録し、進歩を可視化できるものもあります。

これにより、単なる感覚的な練習ではなく、数値を基準にした改善が可能です。

さらに、スマートフォンさえあれば空き時間に手軽に取り組めるため、継続的な練習習慣をつくりやすいのも利点です。ただし、アプリ練習は画面タップでの入力が中心になるため、実際の筆記形式とは感覚が異なります。

そのため、アプリで速度と集中力を鍛えたら、紙と筆記具を使った練習にも切り替えておくことが大切です。両方の環境で訓練を積むことで、試験本番でも安定したパフォーマンスを発揮できるようになります。

無料で利用できる練習問題やサイト

クレペリン検査の練習は、市販の参考書だけでなく、無料で利用できるサイトや教材を活用するのも効果的です。インターネット上には、実際の試験形式を再現した練習問題が多数公開されており、中には最新傾向に対応したものもあります。

こうしたサイトでは、PDF形式で印刷できる問題用紙を提供している場合が多く、自宅で本番に近い形で練習が可能です。また、一部のサイトではタイマー機能や行移動の指示が自動で表示されるオンライン練習も提供されています。

無料で利用できるため、経済的な負担がなく、試しに取り組むには最適です。ただし、サイトによって問題の難易度や形式にばらつきがあるため、信頼できる運営元を選ぶことが重要です。

特に企業の採用試験や資格講座を運営している公式サイトは、実際の出題形式に近い問題を提供していることが多いです。無料教材で基本的な形式に慣れた後は、有料版や模擬試験で精度を高めると、効率的にスキルアップできます。

計算が遅い場合の改善方法

クレペリン検査で計算が遅いと、解答数が不足し合格ラインに届かなくなる恐れがあります。

この問題を克服するためには、まず一桁の足し算を反射的に解けるレベルまで練習することが重要です。暗算ドリルや専用アプリを使い、1秒に1問程度のペースを目指しましょう。

また、手の動きもスピードに大きく影響します。数字を書く際は筆圧を軽くし、滑らかな動きで記入することで疲労を軽減できます。

さらに、解く際に頭の中で余計な言葉をつけて計算しないこともポイントです。例えば「3たす4は7」というより、「3・4・7」と短く処理すると時間が節約できます。練習段階ではタイマーを使い、1分間でどこまで進められるかを繰り返し計測すると効果的です。

ペースが一定になってきたら、15分通しで解く練習を加え、本番と同じ集中力の持続を意識すると、遅さの改善だけでなく安定性も向上します。

優秀な成績を取るためのコツ

優秀な成績を残すには、速度と正確性のバランスを取ることが不可欠です。

初めから全力で飛ばしすぎると後半に失速しやすく、評価が下がる要因となります。前半はやや余力を残し、安定したペースで進めるのが理想です。

また、誤答を恐れて極端にスピードを落とすのも避けるべきです。多少のミスは許容されるため、全体の作業量を重視しながら正確性を保ちましょう。

さらに、試験全体を通して作業曲線を意識することも大切です。定型曲線に近づけるため、前半はU字型の流れ、後半はピークからなだらかに下降するパターンを作るよう意識しましょう。

練習時に自分の解答ペースを可視化し、苦手な時間帯や速度のムラを把握して改善することで、結果は確実に伸びます。安定した集中力とペース配分が、優秀評価への鍵になります。

本番で集中力を維持するための準備

クレペリン検査は、30分以上にわたり単調な計算を続けるため、集中力の持続が合否に直結します。

本番で集中力を維持するには、前日の睡眠と体調管理が不可欠です。寝不足や体調不良は、反応速度や計算精度を大きく下げます。

当日は軽くストレッチを行い、脳のエネルギー源であるブドウ糖を補給しておくと効果的です。また、緊張を和らげるための深呼吸やルーティンを事前に決めておくと、本番での心の乱れを防げます。

さらに、練習段階から15分間の集中状態を複数回繰り返すトレーニングを行うと、本番でも同じ感覚で臨めます。試験中に集中が途切れそうになったら、一瞬だけ深呼吸し視線を前に戻すことで、意識を再び問題に向けやすくなります。

こうした準備と習慣づけが、最後まで安定したパフォーマンスを支える基盤になります。

合格率を高める時間配分の工夫

時間配分は、クレペリン検査で合格率を上げるための戦略の一つです。

1行あたり1分という制限があるため、未完でも必ず指示に従って次の行へ進むことが求められます。

前半で飛ばしすぎると後半の作業量が落ちやすくなるため、最初の数行は目標の8割程度の速度で進め、体力と集中力を温存しましょう。中盤から終盤にかけては徐々にペースを上げ、後半の方が作業量が多くなる形を目指します。

また、誤答を修正する時間は極力減らし、間違えた場合はすぐに線で消して次に進むのが効率的です。練習では1分間の進捗を繰り返し測定し、自分のペースを把握しておくと本番での時間感覚が安定します。

最終的には、全体の作業曲線を定型に近づけることを意識しながら、無理のないペース配分を身につけることが、合格率を大きく高めるポイントです。

まとめ:クレペリン検査のやり方・計算と練習方法とは?

- クレペリン検査は隣接する1桁数字を足して下1桁を記入する試験である

- 1行116個の数字を1分ごとに行を変えて進める形式である

- 前半15分・休憩5分・後半15分の計30分で構成される

- 速度よりも正確性と安定したペース配分が重視される

- 理想的な解答数は1分あたり50~70問程度である

- 日本人平均は1分あたり約60問である

- 平均回答数は55~69問が標準的と評価される

- 合格ラインは全体作業量の5~7割を安定して達成することが目安

- 評価は作業量・作業曲線・正確性の3要素で行われる

- 定型曲線は前半がU字型、後半はピークから緩やかに下降する形である

- 特定の行での誤答集中は集中力不足と見なされやすい

- 精度向上には下1桁記入の徹底と行戻りを避けることが必要

- 練習アプリは時間管理や誤答率の記録ができ効率的である

- 無料の練習サイトや印刷用問題も対策に活用できる

- 本番は睡眠・体調管理・ブドウ糖補給で集中力を維持する

・非通知でかける方法とは?スマホや固定電話の設定テクまとめ

・018サポートの支給日の確認方法と振込遅延のリアルな原因とは

・試して驚く即効性!疲れを取る方法即効テク集

・宿便を出す方法は?即効で劇的変化!食事と生活のコツ総まとめ

・BMIの計算方法とは?電卓で簡単診断!標準体重と肥満度を一発チェック

コメント