肩こりや背中のこわばりに悩んでいる方の中には、「2人で肩甲骨はがしのやり方」と検索して解決策を探している方も多いでしょう。

肩甲骨はがしは、凝り固まった筋肉や癒着した筋膜をほぐし、可動域を広げるための効果的な方法です。特に2人で行う場合、施術を受ける側はリラックスしやすく、施術する側はより深く的確にアプローチできるため、効果を高めやすいのが特徴です。

本記事では、まず「2人で行う肩甲骨はがしの正しい姿勢」や「座って行う肩甲骨はがしの手順とポイント」、「椅子に座る場合のサポート方法」など、実践前に押さえておきたい基礎を解説します。

さらに、「指が入らないときに試すアプローチ」や「肩甲骨をスムーズにはがすための工夫」といった実践的なコツも紹介。加えて、「肩を揉んだときのゴリゴリの正体」を理解すれば、ケアの目的がより明確になります。

読み進めれば、あなたの肩甲骨ケアのレベルが一段上がるはずです。

<記事のポイント>

・2人で行う肩甲骨はがしの正しい姿勢や手順

・椅子や座位での効果的なサポート方法

・指が入らない場合や筋肉が硬いときの対処法

・セルフでも応用できる肩甲骨はがしの方法

肩甲骨はがしのやり方・2人で効果を高めるコツ

- 2人で行う肩甲骨はがしの正しい姿勢

- 座って行う肩甲骨はがしの手順とポイント

- 椅子に座る場合のサポート方法

- 指が入らないときに試すアプローチ

- 肩甲骨をスムーズにはがすための工夫

- 肩を揉んだときのゴリゴリの正体

2人で行う肩甲骨はがしの正しい姿勢

2人で肩甲骨はがしを行う際には、姿勢の安定と相手との呼吸を合わせることが大切です。

まず施術を受ける側は、背筋を伸ばし、肩の力を抜いて自然に座るか立つ状態を保ちます。体が前のめりになると肩甲骨の位置が変わり、正しい刺激が与えられなくなるため、腰から首までを一直線に保つ意識が必要です。

一方、施術する側は相手の背後に立ち、両足を肩幅程度に開き、重心を安定させます。この姿勢によって手先だけでなく体全体を使って圧をかけられるため、力のコントロールがしやすくなります。

また、肩甲骨周辺は神経や血管が多く通る部分ですので、急激な動きや過剰な力は避けることが重要です。動かす方向や力加減は、相手の感覚を聞きながら少しずつ調整します。

背後から両手を差し入れて肩甲骨の縁に沿わせる場合も、相手の肩を上げないようにサポートし、首や背中に不自然なねじれが出ないよう配慮します。姿勢が正しく整えば、肩甲骨は本来の可動域を取り戻しやすくなり、効率的なケアにつながります。

座って行う肩甲骨はがしの手順とポイント

座って行う肩甲骨はがしは、長時間のデスクワークによる肩や背中のこわばりを解消する方法として適しています。

まず、受ける人は背もたれのある椅子に深く腰掛け、背中をまっすぐに保ちます。足は床にしっかりつけて安定させ、肩や腕の力を抜きましょう。施術する人は後ろに立ち、両手を肩甲骨の内側に沿わせるようにします。

このとき、肩甲骨の上角や下角を軽く意識しながら動かすと効果的です。最初は肩甲骨を上下にゆっくり動かし、その後、外側から内側へ寄せるように押します。

「座って行う肩甲骨はがし」

| 手順 | 内容 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ① 姿勢を整える | 背もたれのある椅子に深く腰掛け、背中をまっすぐに保つ。足は床にしっかりつける。 | 肩や腕の力を抜く | 背中が丸まらないよう意識する |

| ② 施術者の位置 | 受ける人の後ろに立ち、両手を肩甲骨の内側に沿わせる | 肩甲骨の上角・下角を意識する | 手の位置がずれないようにする |

| ③ 基本動作(上下) | 肩甲骨を上下にゆっくり動かす | 滑らかな動きで呼吸を止めないようにする | 急に強く動かさない |

| ④ 内側へ寄せる動作 | 外側から内側へ寄せるように押す | 体重移動で圧を加える | 腕の力に頼りすぎない |

| ⑤ 繰り返し | ゆっくりと数回繰り返す | 血流促進に効果的 | 短時間で強く行わない |

| ⑥ 中止条件 | 痛みやしびれを感じた場合は即中止 | 施術者の負担軽減も意識 | 無理に続けない |

動作は滑らかに行い、呼吸を止めないように指示することで筋肉の緊張が和らぎやすくなります。また、短時間で強く行うよりも、ゆっくりと数回繰り返す方が血流促進に効果的です。

注意点として、痛みやしびれを感じたらすぐに中止すること、そして施術者は腕の力に頼らず体重移動で圧を加えることが挙げられます。こうすることで施術する側の負担も軽減できます。

椅子に座る場合のサポート方法

椅子に座った状態で肩甲骨はがしを行う場合、施術する側は受け手の姿勢をしっかりサポートすることが大切です。受け手の腰が前に倒れると肩甲骨が外側に広がり、適切な動きが得られません。

そのため、まずは腰と背もたれの間にクッションを入れて安定させます。

施術者は受け手の斜め後方に立ち、一方の手で肩を固定し、もう一方の手で肩甲骨を動かします。このとき肩を持ち上げすぎないように注意し、あくまで肩甲骨の可動域を広げることを意識します。

また、受け手が無意識に肩をすくめる場合は、「肩の力を抜いてください」と声をかけながら動作を続けると良いでしょう。力加減は相手の反応を見ながら少しずつ強め、可動域が広がったらその状態を数秒キープします。

さらに、椅子の高さや座面の硬さによっても動きやすさが変わるため、事前に環境を整えておくことも忘れてはいけません。こうした配慮により、短時間でも効果的な肩甲骨ケアが可能になります。

指が入らないときに試すアプローチ

肩甲骨はがしを試みても、筋肉が硬くなりすぎて指が入らないケースは珍しくありません。この場合は、いきなり強い圧を加えるのではなく、周囲の筋肉を先に温めたり、軽くほぐしたりすることが効果的です。

例えば、肩周りや背中を円を描くようにマッサージし、筋肉の緊張を和らげます。また、ホットタオルやカイロで温めると血流が促進され、筋膜や筋肉が柔らかくなりやすくなります。

温めた後に腕を前後や上下に軽く動かすことで、肩甲骨周辺の動きがスムーズになります。それでも指が入りにくい場合は、タオルやマッサージボールを活用して刺激を与える方法も有効です。

無理に押し込むと筋繊維や神経を傷める可能性があるため、慎重に行いましょう。また、定期的にストレッチを取り入れることで、次第に柔軟性が向上し、施術時にもスムーズに指が入るようになります。

焦らず段階を踏んでアプローチすることが、安全で効果的な肩甲骨はがしにつながります。

肩甲骨をスムーズにはがすための工夫

肩甲骨をスムーズにはがすには、施術前の準備や動作の順序が大きなポイントになります。

まず重要なのは、肩周辺の筋肉を事前に温めることです。筋肉は冷えていると硬くなりやすく、可動域も狭まります。ホットタオルや入浴後のタイミングを活用すれば、血流が促進されて肩甲骨が動きやすくなります。

また、いきなり肩甲骨の深部を狙うのではなく、背中や肩周りを円を描くようにほぐしてから徐々に肩甲骨の縁へアプローチすると効果的です。施術中は相手の呼吸に合わせて動かすことで、筋肉がリラックスした状態を保てます。

さらに、指先だけでなく手のひらや前腕を使って広い面積を刺激すると、負担を減らしながら均一な圧を与えられます。無理に強く押し込むと筋繊維や神経を傷める危険があるため、力加減は段階的に調整しましょう。

こうした工夫を重ねることで、肩甲骨が本来の動きを取り戻しやすくなり、快適な施術が可能になります。

肩を揉んだときのゴリゴリの正体

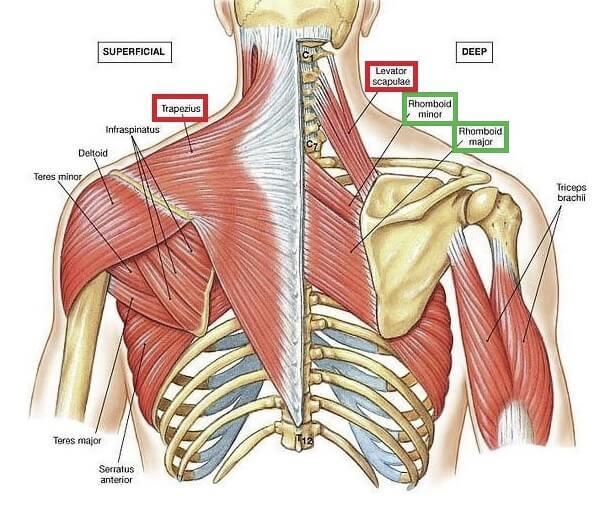

肩を揉んだ際に感じる「ゴリゴリ」とした感触は、多くの場合、筋肉のこわばりや筋膜の癒着が原因です。特に肩甲骨周辺は僧帽筋や菱形筋、肩甲挙筋など複数の筋肉が重なり合い、日常の姿勢や動作の癖で硬直しやすい部位です。

この硬直部分に老廃物や疲労物質が蓄積すると、触ったときにしこりのような感覚になります。また、筋膜がこすれ合って発生する摩擦音や感触も「ゴリゴリ」として認識されます。

これらは必ずしも危険なものではありませんが、慢性的なコリや痛みを伴う場合は注意が必要です。放置すると血流や神経の通りが悪くなり、肩こりや頭痛、腕のしびれなどの症状が悪化する可能性があります。

対処法としては、ストレッチやマッサージで筋肉を柔らかくし、血流を改善することが効果的です。定期的なケアを行うことで、このゴリゴリ感は徐々に軽減していきます。

肩甲骨はがしのやり方・2人とセルフストレッチの活用法

- 簡単に試せる肩甲骨はがしの方法

- 寝ながらできる肩甲骨ほぐしテクニック

- マッサージと組み合わせたケア方法

- 効果が高いとされる最強の肩甲骨はがし

- 「ためしてガッテン」で紹介された肩甲骨ケア

- 1人でもできるセルフ肩甲骨はがし

簡単に試せる肩甲骨はがしの方法

時間や場所を選ばず行える肩甲骨はがしは、日常生活に取り入れやすいメリットがあります。

代表的な方法は、椅子に座って両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように前後に10回ずつ回す動作です。この動きによって肩甲骨が上下左右にスムーズに動き、筋肉や関節周囲の柔軟性が向上します。もう一つは、タオルを使った方法です。

両手でタオルの端を持ち、頭上に持ち上げた状態から背中側にゆっくり下げていくことで、肩甲骨の可動域を広げられます。これらの方法は道具も少なく、短時間で実践できるため、デスクワークの合間やテレビを見ながらでも行いやすいでしょう。

ただし、動作中に強い痛みやしびれを感じた場合はすぐに中止し、無理をしないことが重要です。継続的に取り組めば、肩甲骨周りの柔軟性が少しずつ回復していきます。

寝ながらできる肩甲骨ほぐしテクニック

寝ながら行う肩甲骨ほぐしは、体全体の力を抜いた状態で行えるため、筋肉がほぐれやすくリラックス効果も高い方法です。

最も簡単なのは、仰向けになってストレッチポールや丸めたバスタオルを背中の縦方向に置く方法です。この状態で両腕を天井に伸ばし、ゆっくりと左右に開いたり閉じたりします。肩甲骨が上下・外側に動き、僧帽筋や菱形筋の緊張がほぐれます。

また、横向きで行う方法も有効です。横向きになり、上側の腕を前に伸ばしてから背中側に回すように動かすと、肩甲骨の回旋運動が促されます。どちらの方法でも、呼吸を深くしながらゆっくり行うことが大切です。

特に寝る前に行えば、肩のこわばりを和らげて睡眠の質向上にもつながります。注意点として、肩や首に強い痛みがある場合は控え、症状が改善してから行うようにしましょう。

マッサージと組み合わせたケア方法

肩甲骨はがしの効果をさらに高めたい場合、マッサージと組み合わせる方法が有効です。

まず、マッサージで筋肉を温めて血流を促し、肩周辺の緊張を和らげます。これにより、肩甲骨周りの筋膜や関節が柔らかくなり、はがし動作がスムーズになります。

具体的には、肩や首の付け根、肩甲骨の内側を手のひらや指の腹で円を描くようにほぐすと効果的です。その後、肩甲骨はがしのストレッチを取り入れることで、マッサージでほぐした部分がより広く、深く動かせるようになります。

組み合わせの順序は「マッサージ → 肩甲骨はがし」が理想的です。

注意点として、強く押しすぎると筋肉や神経に負担をかけるため、痛気持ちいい程度を意識しましょう。特に肩こりがひどいときや可動域が狭い場合は、この方法で少しずつ改善を目指すことが大切です。

効果が高いとされる最強の肩甲骨はがし

「最強」と言われる肩甲骨はがしは、複数の筋肉に同時にアプローチできる動作を取り入れることが特徴です。

代表的なのが、腕を大きく回す動作に加えて、肩甲骨を寄せる・下げる・回すといった動きを組み合わせた方法です。例えば、両手を頭の後ろに組み、肘を大きく開いた状態から胸を張り、肩甲骨を背中の中心に寄せます。

そのまま肘をゆっくり前に閉じると、肩甲骨周囲の筋肉がしっかりと伸び縮みし、血流が促進されます。この動作は僧帽筋、菱形筋、肩甲挙筋など複数の筋肉を同時に刺激でき、短時間でも大きな効果が得られるとされています。

ただし、急激に行うと肩や首に負担がかかるため、動作はゆっくり行い、呼吸を止めないように注意しましょう。

「ためしてガッテン」で紹介された肩甲骨ケア

NHKの「ためしてガッテン」では、肩甲骨周りの柔軟性を高めるケア方法が紹介され、多くの視聴者の注目を集めました。

番組で推奨されたのは、日常生活で硬くなりがちな肩甲骨周囲の筋肉を、簡単な動作でほぐすエクササイズです。

具体的には、両手を前に伸ばし、肩甲骨を思い切り開いた状態から、今度は胸を張って肩甲骨を寄せるという動きを繰り返します。これにより、僧帽筋や菱形筋が交互に伸び縮みし、血流とリンパの流れが改善されます。

また、番組では「肩甲骨の動きは全身の血流にも影響する」と解説され、肩こり予防だけでなく、冷えやむくみの改善にもつながるとされました。

動作がシンプルで覚えやすいため、運動習慣がない人でも取り入れやすい点が魅力です。

1人でもできるセルフ肩甲骨はがし

1人で行う肩甲骨はがしは、自宅や職場で手軽に取り入れられるセルフケア方法です。

最もシンプルなのは、椅子に浅く腰掛け、両手を肩に置いて肘を前後に大きく回す動作です。このとき、肩甲骨が背中でしっかりと動いている感覚を意識することが大切です。

また、壁を使った方法も有効です。壁に背をつけ、両腕を「W」の形にして上下に動かすことで、肩甲骨周辺の可動域を広げられます。さらに、タオルを使ったストレッチもおすすめです。

タオルの両端を持ち、頭上から背中側へゆっくり下ろすことで、肩甲骨が上下に動き、周囲の筋肉が伸びます。これらの方法は短時間でも効果があり、習慣化すれば肩こりや姿勢の改善につながります。

ただし、痛みが強い場合は無理せず休み、必要に応じて専門家の指導を受けましょう。

まとめ:肩甲骨はがしのやり方!2人でストレッチ

- 2人で行う肩甲骨はがしは姿勢の安定と呼吸を合わせることが重要

- 施術を受ける側は背筋を伸ばし肩の力を抜いて座るか立つ

- 施術者は背後から安定した姿勢で体全体を使って圧をかける

- 急激な動きや過剰な力は神経や血管を傷める恐れがある

- 座って行う場合は肩甲骨の上下・内転動作をゆっくり繰り返す

- 椅子に座るときはクッションで腰を支え肩甲骨の動きを安定させる

- 指が入らないときは温めや軽いマッサージで筋肉をほぐす

- 温め後に軽く腕を動かして可動域を広げると効果的

- 肩甲骨をスムーズにはがすには広い面で均一な圧をかける

- ゴリゴリ感の正体は筋肉のこわばりや筋膜の癒着によるもの

- 簡単な方法は肘回しやタオルストレッチで可動域を広げること

- 寝ながら行う場合はポールやタオルを背中に置き腕を動かす

- マッサージ後に肩甲骨はがしを行うと効果が高まる

- 最強とされる方法は寄せる・下げる・回す動作を組み合わせる

- セルフでも椅子や壁、タオルを使って肩甲骨を動かすことができる

・非通知でかける方法とは?スマホや固定電話の設定テクまとめ

・018サポートの支給日の確認方法と振込遅延のリアルな原因とは

・試して驚く即効性!疲れを取る方法即効テク集

・宿便を出す方法は?即効で劇的変化!食事と生活のコツ総まとめ

・BMIの計算方法とは?電卓で簡単診断!標準体重と肥満度を一発チェック

コメント