選挙が近づくと「今回は地元に帰れそうにないけれど、投票はしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

特に、大学生や出張中の社会人にとって、自分の住民票がある地域で当日に投票するのは現実的ではないこともあります。そんなときに役立つのが「不在者投票」です。

この記事では、そもそも不在者投票とは何か?という基本から、投票に必要な書類と準備物、いつから投票ができるのか、不在者投票の郵送請求の手順や注意点、さらに最近増えているオンライン請求のやり方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

また、不在者投票で失敗しないためのポイントや、封筒の書き方といった細かな注意点にも触れています。

郵送が間に合わないとどうなる?という不安や、大学生でも簡単にできる不在者投票の進め方、「知恵袋」でよく見かける疑問への回答、投票用紙はいつ・どこで記入すべきか、さらには滞在先での投票可能な場所と受付時間まで、実践的な情報を網羅しています。

この記事を読めば、もう迷うことはありません。あなたの大切な一票を確実に届けるために、ぜひ最後までお読みください。

<記事のポイント>

・不在者投票の仕組みと対象者

・必要な書類や準備物

・郵送・オンラインでの請求手順

・投票時の注意点と失敗を防ぐ方法

不在者投票のやり方をわかりやすく解説!はじめての方へ

- そもそも不在者投票とは何か?

- 投票に必要な書類と準備物は?

- 不在者投票は何日前からできる?

- 郵送請求の手順と注意点

- オンライン請求のやり方を知りたい方へ

- 不在者投票で失敗しないためのポイント

そもそも不在者投票とは何か?

不在者投票とは、投票日に自宅のある地域で投票できない人のために用意された、特別な投票制度です。

通常の選挙では、選挙人名簿に登録された自治体の投票所でしか投票できません。しかし、やむを得ない理由で選挙期日にその場所へ行けない人も多くいます。

例えば、大学の授業や就職活動で地元を離れている学生、仕事で長期出張中の会社員、出産で実家に滞在している方などが対象になります。

このとき活用できるのが不在者投票です。

現在地にかかわらず、一定の手続きを踏めば、全国どこでも指定された市区町村の選挙管理委員会で投票できます。これにより、有権者が選挙権を行使する機会を失わないよう配慮されています。

ただし、期日前投票と混同されやすいため注意が必要です。期日前投票は、自宅近くの投票所で選挙日前に投票する方法ですが、不在者投票は、投票日に“自宅以外に滞在している人”のための仕組みです。

つまり、登録地と異なる場所で投票できるかどうかが両者の大きな違いです。

【期日前投票と不在者投票の違い一覧表】

| 項目 | 期日前投票 | 不在者投票 |

|---|---|---|

| 対象者 | 選挙当日に 自宅付近にいるが投票に行けない人 | 選挙当日に 自宅から離れている人 |

| 主な理由の例 | 仕事、旅行、冠婚葬祭、体調不良など | 出張、入院、就学、出産、海外滞在など |

| 投票できる場所 | 住民票のある市区町村の期日前投票所 | 滞在先の市区町村の選挙管理委員会(指定場所) |

| 手続きの必要性 | 原則不要(宣誓書記入のみで投票可) | 事前に「不在者投票宣誓書」などの交付申請が必要 |

| 投票用紙の交付方法 | 現地の期日前投票所で即時交付 | 郵送または持参で滞在先の選管に送付(要申請) |

| 投票用紙の送付方法 | 直接投票箱へ投函 | 滞在先の選挙管理委員会が選挙人名簿のある選管へ送付 |

| 注意点 | 自治体ごとに投票期間や会場が異なる場合がある | 時間がかかるため早めの手続きが必要 |

| 利用期間 | 選挙告示日の翌日から選挙日前日まで | 告示日翌日~選挙期日前日までに手続き・投票必要 |

選挙権を無駄にしないためにも、不在者投票制度のしくみを正しく理解し、自身の状況に応じた投票方法を選ぶことが大切です。

投票に必要な書類と準備物は?

不在者投票を行う際には、事前の準備がとても重要です。必要な書類やアイテムが不足していると、せっかく手続きしても投票できなくなってしまいます。ここでは、事前に揃えておくべき代表的な準備物をご紹介します。

まず最も大事なのが、「不在者投票宣誓書兼請求書」です。これは、不在者投票を希望する本人が自ら記入し、選挙人名簿に登録されている自治体の選挙管理委員会へ提出します。

持参か郵送で提出するのが基本で、FAXやメールは使えないため、早めに準備しておく必要があります。

【不在者投票に必要な準備物と注意点 一覧表】

| 項目 | 内容・備考 |

|---|---|

| 不在者投票宣誓書兼請求書 | ・本人が記入し、登録自治体の選管へ提出(持参または郵送のみ可、FAX・メール不可) |

| 本人確認情報 | ・氏名、生年月日、登録住所、連絡先、滞在先住所などを正確に記入する必要あり |

| 投票用紙 | ・選挙管理委員会から送付される投票用紙(※自宅での記入は不可) |

| 不在者投票証明書封筒 | ・開封厳禁(開けた場合、投票無効) |

| 内封筒・外封筒 | ・記載済み投票用紙を封入して提出するための封筒類 |

| 指定投票場所 | ・滞在先の市区町村の不在者投票記載場所でのみ投票可能 |

| 提出期限 | ・選挙日前までに書類が到着・手続き完了している必要あり |

| 注意点 | ・書類不備や投票方法ミスで投票無効の可能性あり。記入・封筒管理は慎重に! |

次に必要なのが「本人確認に必要な情報」です。多くのケースで身分証の提示までは求められませんが、氏名・生年月日・登録された住所・連絡先・滞在先住所などを記入する欄があるため、正確に記載できるようあらかじめメモしておきましょう。

その後、選挙管理委員会から送られてくるのが「投票用紙」「不在者投票証明書」「内封筒・外封筒」の3点セットです。この中で特に重要なのが、不在者投票証明書が入った封筒です。これは絶対に開封してはいけません。開封された時点で投票は無効になります。

また、投票は必ず指定された「不在者投票記載場所」で行う必要があります。自宅などで記入してはいけません。手続きに不備があると、貴重な一票が無効になるリスクもあるため、書類の管理と投票場所の確認はしっかり行ってください。

不在者投票は何日前からできる?

不在者投票を実際に行える期間には、明確な開始日と締切日が設けられています。

一般的には、選挙の「公示日」または「告示日」の翌日から、選挙期日の前日までの期間に実施可能です。これは全国共通のルールであり、どの自治体でも例外ではありません。

ただし、ここで重要なのは「いつから請求できるか」と「いつから投票できるか」は別だという点です。投票用紙の請求自体は公示日前でも可能ですが、実際に投票を行うことができるのは、必ず公示日翌日以降に限られます。

また、投票期間中であっても、滞在先の市区町村で投票を受け付ける時間帯や曜日が限定されている場合もあるため、注意が必要です。

たとえば、期日前投票期間中の日曜日や祝日は受け付けている自治体もありますが、そうでない自治体もあります。したがって、滞在先の選挙管理委員会の受付時間や日程については、事前に必ず確認しておくべきでしょう。

一方、投票用紙が滞在先から名簿登録地へ郵送されるまでの時間も加味する必要があります。締切ギリギリの投票は、到着が間に合わず無効になる可能性もあります。余裕を持ったスケジュールで動くことが、確実な投票の第一歩です。

郵送請求の手順と注意点

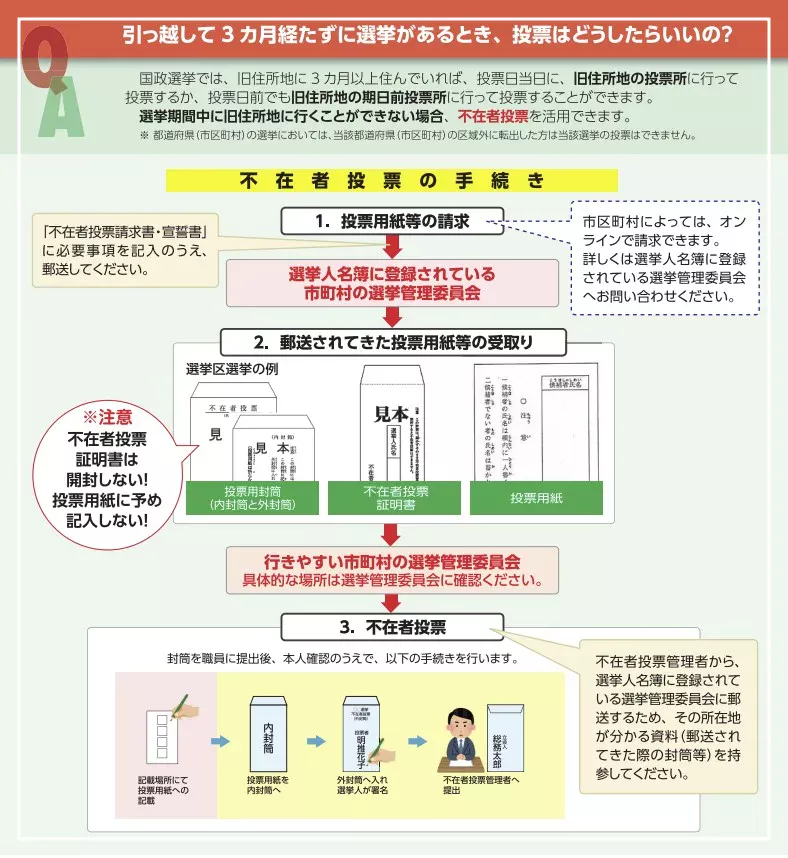

不在者投票を行うには、まず選挙人名簿に登録されている自治体へ「投票用紙の請求」を行う必要があります。その方法として最も一般的なのが、郵送による請求です。ここではその手順と注意点について詳しく解説します。

最初に行うべきことは、「不在者投票宣誓書兼請求書」の記入です。これは、多くの自治体のホームページからPDF形式でダウンロードできるほか、最寄りの役所でも受け取れます。

記入欄には氏名、生年月日、登録住所、滞在地住所、選挙の名称などを漏れなく記載してください。署名欄は必ず自筆で書く必要があります。署名がないと受付自体が無効になることもあります。

【不在者投票:郵送請求の手順と注意点一覧表】

| ステップ | 内容 | 注意点・ポイント |

|---|---|---|

| ① 宣誓書の準備 | 「不在者投票宣誓書兼請求書」を入手 | ・自治体HPからPDFダウンロードまたは役所で配布 ・使用する書式は自治体指定のもの |

| ② 必要事項の記入 | 氏名、生年月日、登録住所、滞在地住所、選挙名などを記載 | ・すべて記入漏れなく ・署名欄は必ず自筆、署名がないと無効になる可能性あり |

| ③ 書類の送付 | 記入済み宣誓書兼請求書を封筒に入れて郵送 | ・宛先は選挙人名簿に登録された市区町村の選挙管理委員会宛 ・県の選管はNG |

| ④ 投票用紙等の受取 | 選管から「投票用紙」「不在者投票証明書」「内・外封筒」が届く | ・不在者投票証明書封筒は絶対に開けないこと(開封=無効) |

| ⑤ 日程管理 | 投票期間内に記載・提出が必要 | ・郵便事情を考慮し、余裕を持って早めに申請・郵送すること |

記入が終わったら、指定された宛先へ郵送します。この時、封筒の中に記入済みの宣誓書兼請求書を同封することを忘れてはいけません。送付先は選挙人名簿に登録された「区または市の選挙管理委員会」です。

県の選管や市役所の本庁舎へ送ってしまうと、無効になる恐れもあります。

郵便事情によっては、届くまでに数日かかることもあるため、早めの行動が重要です。特に選挙が集中する時期には、通常より配達が遅れる可能性もあるので、日数には余裕を持ちましょう。

そして、請求後に送られてくるのが「投票用紙」「不在者投票証明書」「外封筒・内封筒」の一式です。不在者投票証明書が封入された封筒は、開封すると無効となるため、絶対に開けてはいけません。

まとめると、郵送請求は手軽に見えても、細かいルールや期日に注意を払わなければ、無効票になるリスクもあります。正確な手順と早めの対応こそが、確実な投票につながるのです。

オンライン請求のやり方を知りたい方へ

不在者投票の請求方法として、近年注目されているのが「オンライン請求」です。これは、パソコンやスマートフォンを使って、投票用紙の交付をインターネット経由で申請できる仕組みです。

ただし、すべての自治体で対応しているわけではなく、横浜市や大阪市のように行政オンラインサービスを導入している市区町村に限られます。

【不在者投票:オンライン請求の手順と注意点一覧表】

| 項目 | 内容・備考 |

|---|---|

| 対応自治体 | ・横浜市、大阪市など一部の自治体のみ対応 ・行政オンラインサービス導入自治体に限る |

| 申請に必要なもの① | マイナンバーカード ・顔写真付きのカード本体 |

| 申請に必要なもの② | 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁) ・申請時に入力必須、忘れた場合は役所で再設定が必要 |

| パソコンでの申請方法 | ・ICカードリーダーが必要 ・専用アプリをインストールして申請 |

| スマホでの申請方法 | ・マイナンバーカード対応機種で専用アプリを使用 ・アプリからオンライン申請フォームにアクセス可能 |

| 申請手順の概要 | ・自治体サイトで「不在者投票用紙請求」メニューを選択 ・必要情報を入力し電子署名で送信 |

| 申請完了後の流れ | ・投票用紙/封筒/証明書が郵送で自宅または滞在先に届く |

| 注意点① | ・オンライン請求は投票行為そのものではない ・届いた書類を持参して「指定の選挙管理委員会」で記載・提出必須 |

| 注意点② | ・すべての自治体が対応しているわけではないため、事前に居住自治体の公式サイトで確認が必要 |

オンライン請求にあたって準備が必要なものは主に2つあります。

ひとつはマイナンバーカード、もうひとつは「署名用電子証明書の暗証番号」です。この暗証番号はマイナンバーカードを申請したときに自分で設定したもので、英数字6〜16文字で構成されています。

暗証番号がわからない場合は再設定が必要です。

パソコンで申請する場合、ICカードリーダーと専用アプリのインストールが必要です。スマートフォンの場合は、マイナンバーカード読み取り対応機種であれば、専用アプリだけで申請可能です。手続きは、各自治体のオンライン申請ページからスタートします。

条件を指定して「不在者投票用紙の請求」メニューを選び、案内に沿って情報を入力します。

ただし、オンライン申請をしただけでは投票できません。交付された投票用紙や封筒類が郵送で届いた後、必ず滞在先の選挙管理委員会で記載・提出を行う必要があります。オンライン請求は「申請手段」であって「投票手段」ではない点を誤解しないよう注意が必要です。

不在者投票で失敗しないためのポイント

不在者投票は便利な制度ですが、ちょっとしたミスで無効になることもあるため、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。特に、はじめて不在者投票を利用する方にとっては、書類の扱いやスケジュールの管理など、見落としがちな点が多く存在します。

まず最も多い失敗は、投票用紙の記入タイミングを誤ることです。不在者投票は、あらかじめ指定された記載場所でのみ投票が可能です。自宅や宿泊先などで記入してしまうと、その票は無効になります。

投票用紙に候補者の名前を書くのは、滞在地の選挙管理委員会が設けた投票記載所に到着してからにしてください。

次に注意したいのが「封筒の扱い」です。不在者投票証明書が入った封筒は、投票日当日まで絶対に開封してはいけません。誤って開けてしまった場合、その時点で投票資格が失われます。

封筒を受け取ったら、すぐに封印状態を確認し、保管には十分注意してください。

また、スケジュールの遅延にも注意が必要です。不在者投票の投票用紙は、滞在先から名簿登録地へ郵送されて初めて有効になります。郵便事情によっては、数日かかるケースもあるため、締切ギリギリでの投票は避けるべきです。

さらに、請求書の署名漏れや記載ミスもよくあるトラブルのひとつです。請求書には署名欄があり、必ず自筆で書くことが求められます。家族などが代筆したり、印鑑だけを押すといった方法では受理されないことがあります。

こうして見ると、不在者投票は決して難しい手続きではない一方で、細かなルールが多く存在しています。余裕を持ったスケジュールと正確な手続きを心がけることで、確実にあなたの一票を届けることができるでしょう。

不在者投票のやり方をわかりやすく知るステップ別解説

- 封筒の書き方と記入時の注意点

- 郵送が間に合わないとどうなる?対処法は?

- 大学生でもできる不在者投票の進め方

- 「知恵袋」で見かけるよくある疑問と回答

- 投票用紙の記入はいつ・どこで?

- 滞在先での投票が可能な場所と受付時間

封筒の書き方と記入時の注意点

不在者投票では、「外封筒」と「内封筒」という2重封筒の形式が使われています。

この構造は、投票の秘密を守ると同時に、本人確認のための重要な手段でもあります。封筒の書き方を間違えると、たとえ投票内容が正しくても無効になる可能性があるため、丁寧な対応が必要です。

まず内封筒には、記入した投票用紙を折らずに入れます。この封筒には通常、宛名や情報の記載は不要です。封をした後、そのまま外封筒に封入します。

次に記入するのが外封筒です。ここには「住所」「氏名」「生年月日」「投票記載日」「署名」などが求められます。特に署名は、必ず本人が自筆で書く必要があります。記入忘れがあると、投票自体が無効になりますので注意が必要です。

住所欄では、住民票のある住所を記載するのが原則です。「○○アパート202号室」など、部屋番号までしっかり書くことで、選挙管理委員会が正確に照合できます。また、記入日も忘れずに記載してください。日付が空欄の場合、受付が保留になる可能性もあります。

【不在者投票:外封筒・内封筒の書き方と注意点一覧表】

| 封筒の種類 | 役割/使用方法 | 記入項目・注意点 |

|---|---|---|

| 内封筒 | ・投票用紙を封入する封筒(※中身が見えないよう不透明) | ・宛名や住所などの記入は不要 ・投票用紙は折らずに封入 ・しっかり封をすること |

| 外封筒 | ・本人確認情報を記入し、内封筒を入れて提出するための封筒 | ・以下の情報をもれなく記入: - 氏名(自筆) - 生年月日 - 登録住所(部屋番号まで) - 投票日 ・署名は必ず自筆!記入漏れは無効票の原因に |

| 不在者投票証明書封筒 | ・選挙管理委員会から届く封筒(開封厳禁) | ・開けてはいけない(開封すると投票無効) ・外封筒と一緒に提出 |

| 封入・提出時の注意点 | ・全ての書類を封入後、封はしっかり閉じる | ・折り曲げ禁止 ・不備があると受付が保留・無効の可能性あり ・封入順番を守ることが重要 |

記入がすべて終わったら、封筒を封しますが、その後に「不在者投票証明書が入った封筒」も一緒に選挙管理委員会へ提出します。

このとき、封筒の封が不完全だったり、折れてしまったりすると、内容確認がスムーズに進まない場合があるため、取り扱いには十分な配慮が必要です。

多くの場合、投票所の担当者が書き方をサポートしてくれることもありますので、不安な場合はその場で確認しましょう。正しい記入と封入が行われることで、あなたの一票が確実にカウントされるのです。

郵送が間に合わないとどうなる?対処法は?

不在者投票において、意外と多いトラブルが「投票用紙の返送が間に合わない」というケースです。選挙の投票は、基本的に投票所の閉鎖時間である午後8時までに、有権者の投票が到着している必要があります。

もしそれを過ぎてしまった場合、どれだけ手続きが正確であっても、その票は無効として扱われてしまいます。

こうした事態を防ぐためには、投票スケジュールを逆算して行動することが大切です。たとえば、選挙期日の3〜4日前までに滞在先で投票を済ませておけば、通常の郵送でも余裕を持って到着できます。

逆に、選挙前日や前々日に投票すると、発送は間に合っても到着は翌日以降になる恐れがあります。

それでも「すでにギリギリのタイミングになってしまった」という方もいるかもしれません。このような場合、まずは速達郵便を使うのが最も確実な方法です。速達であれば1日〜2日以内の配達が可能ですが、それでも確実とは言い切れません。

さらに、自治体によっては選挙期間中に土日祝日も受付している場合があります。

滞在先の選挙管理委員会が週末も対応しているかどうかを確認し、できる限り早く足を運んでください。また、受付時間も夕方までとしている自治体が多いため、午後の時間帯に行くのは避けたほうが無難です。

どうしても郵送が間に合わなさそうな場合、可能であれば名簿登録地に直接戻って、期日前投票を行うという選択肢もあります。交通費や時間の問題はありますが、確実性を求めるなら検討してもよいでしょう。

いずれにしても、ギリギリの投票にはリスクが伴います。確実に投票権を行使するには、時間に余裕を持った行動が最も効果的な対処法です。

大学生でもできる不在者投票の進め方

大学生にとって不在者投票は、自分の選挙権を確実に行使するための大切な手段です。

特に、地元を離れて一人暮らしをしている方や、長期の実習・インターンで別地域に滞在している場合は、選挙当日に地元へ戻ることが難しいケースが多くなります。そんなときに役立つのが、この制度です。

まず取りかかるべきは「不在者投票宣誓書兼請求書」の準備です。この用紙は、住民票のある自治体の選挙管理委員会からダウンロードできる場合もありますし、直接取りに行っても構いません。

記入欄には、自分の登録住所、生年月日、現住所、連絡先、そして投票できない理由(例:大学で他県に在住中)を記載する必要があります。

次に、この書類を自分の住民票がある市区町村の選挙管理委員会に郵送します。郵送は早めに行うのが鉄則です。締切ギリギリになってしまうと、投票用紙が届かない、または返送が間に合わない可能性があるからです。

その後、投票用紙や封筒、不在者投票証明書が自宅に届きます。ここからが本番です。自宅などで書かず、必ず滞在先の選挙管理委員会が指定する「不在者投票記載所」で記入・投票を行いましょう。

【大学生向け 不在者投票の流れとポイント一覧表】

| ステップ | 手順内容 | 注意点・ポイント |

|---|---|---|

| ① 用紙の準備 | 「不在者投票宣誓書兼請求書」を入手 | ・住民票のある自治体の選挙管理委員会のHPからダウンロード可能 ・役所で直接受け取ることも可 |

| ② 書類記入 | 氏名・生年月日・登録住所・現住所・連絡先・理由を記載 | ・「大学で県外に滞在中」など具体的な理由を記載 ・署名は必ず自筆で記入 |

| ③ 書類の郵送 | 自分の住民票がある自治体の選挙管理委員会へ郵送 | ・送付先の選管を間違えないよう注意 ・余裕を持って早めに投函(配達遅延リスク回避) |

| ④ 書類の受け取り | 投票用紙・封筒類・不在者投票証明書が届く | ・封筒は絶対に開封しないこと ・封入物に不足がないか確認 |

| ⑤ 記載と投票 | 滞在先の市区町村の不在者投票記載所で記入・提出 | ・自宅や大学の部屋では記入できない ・役所や選挙管理委員会で場所を確認しましょう |

大学の近くに役所がある場合は、そこに問い合わせると投票場所を教えてくれます。

選挙に関心はあっても「やり方がわからない」と感じている大学生は多いかもしれません。

しかし、一度流れを理解してしまえば特別に難しいことはありません。貴重な一票を無駄にせず、未来の社会に自分の声を届けるためにも、不在者投票の活用を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

「知恵袋」で見かけるよくある疑問と回答

不在者投票に関しては、インターネット上の「知恵袋」などで多くの質問が見られます。中でも繰り返し登場するものは、制度を初めて使う人にとって疑問に感じやすいポイントです。ここでは、そうした質問とその正確な情報をあわせてご紹介します。

たとえば「不在者投票って自宅で書いてもいいの?」という声があります。

答えは「いいえ」です。

投票用紙はあくまでも『不在者投票記載所』でのみ記入が認められており、自宅で候補者名などを書くと、その投票は無効になります。あくまで記載所で、担当者の確認のもと行う必要があります。

また、「封筒って開けてしまったけど大丈夫?」という質問も目立ちます。

これは非常に重要なポイントです。不在者投票証明書が入った封筒を一度でも開封してしまうと、その投票は無効扱いとなります。開けてしまった場合は、早急に選挙管理委員会へ相談しましょう。

さらに「間に合わなかったらどうなるの?」という不安も多く投稿されています。不在者投票は、投票所の閉鎖時刻(通常は午後8時)までに登録地へ届いていなければカウントされません。いくら正しく投票していても、時間内に届かない票はすべて無効です。

このため、早めの手続きが強く推奨されています。

このように、知恵袋の投稿を見ると、制度そのものの仕組みや注意点が意外と知られていないことがわかります。選挙権は貴重な権利です。正しい知識を持って、制度を正しく活用していきましょう。

投票用紙の記入はいつ・どこで?

不在者投票で最も重要なルールのひとつが「投票用紙は指定された場所で記入しなければならない」という点です。つまり、自宅や学校、カフェなど、プライベートな空間で記入してしまうと、その投票は原則として無効になります。

具体的に記入が許されているのは、滞在先の市区町村が設けた「不在者投票記載所」です。これは役所の一角に設置されている場合が多く、事前に受付時間や場所を確認することが大切です。

多くの自治体では、午前8時30分から午後5時15分までの時間帯で受付を行っていますが、選挙期間中は延長されることもあるため、事前に公式ページで調べておくと安心です。

では、いつ記入するべきかという点について。これは「選挙の公示(告示)日翌日から選挙期日前日まで」と決められています。つまり、選挙期間中であれば平日も休日も関係なく、指定された期間内であれば自由に投票することができます。

ただし、記載所の開所時間に間に合わない場合は、その日の投票はできません。

また、封筒に入れる前に「候補者名を書いた投票用紙」を誰かに見せたり、写真に撮ったりする行為も禁じられています。選挙の公正性を保つために設けられているこのルールは、違反すれば罰則の対象となる可能性もあるため、慎重に行動しましょう。

要するに、投票用紙の記入は「いつでもどこでも良いわけではない」という点をしっかりと理解しておくことが、不在者投票の第一歩なのです。

滞在先での投票が可能な場所と受付時間

不在者投票を行うには、「滞在先のどこで投票できるのか?」という点を把握しておくことが欠かせません。住民票のある自治体とは異なる場所にいる場合、その滞在先の市区町村が設置する「不在者投票記載所」で投票を行う必要があります。

たとえば、出張中に東京にいるが、住民票は名古屋にある場合、東京の役所で投票ができるということになります。

ただし、どこの役所でも投票できるわけではありません。基本的に、不在者投票の受付をしているのは各市区町村の「選挙管理委員会」窓口や、その指定施設に限られています。

【滞在先での不在者投票:記載所と注意点一覧表】

| 項目 | 内容・説明 |

|---|---|

| 投票できる場所 | ・滞在地の市区町村が設置する「不在者投票記載所」 ・選挙管理委員会窓口やその指定施設で実施 |

| 例 | ・住民票:名古屋市、滞在地:東京 → 東京の不在者投票記載所で投票可能 |

| 注意点①:施設の限定性 | ・すべての役所が対応しているわけではない ・事前に滞在先の選挙管理委員会に確認が必要 |

| 注意点②:対応施設の数 | ・大都市では複数の記載所がある場合もあり ・小規模自治体では1か所のみ(例:町役場) |

| 受付時間(平常時) | ・基本は平日 8:30~17:15 ・選挙期間外は時間外受付不可の自治体もある |

| 受付時間(選挙期間中) | ・多くの自治体で土日も対応可 ・最大で8:30~20:00の延長対応あり(自治体により異なる) |

| 必要な持ち物 | ・①不在者投票証明書が入った封筒(※開封厳禁) ・②交付された投票用紙 ・③内封筒/外封筒セット |

| 注意点③:忘れ物禁止 | ・1つでも忘れると投票不可 ・必ず全ての書類を持参し、封筒の封や署名も事前に確認すること |

| 混雑対策のすすめ | ・閉館間際や夕方は混雑傾向 ・なるべく午前中の訪問がおすすめ |

大型の自治体であれば複数の記載所を設けているケースもありますが、小規模な町村では役場1か所のみの対応ということもあります。事前に滞在地の選挙管理委員会に問い合わせるのが確実です。

受付時間については、通常「平日午前8時30分〜午後5時15分」とされています。

ただし、選挙期間中であれば、土曜・日曜も含めて「午前8時30分〜午後8時」まで対応している自治体もあります。その反面、選挙が行われていない地域では通常の執務時間のみの対応となるため、注意が必要です。

また、記載所での投票には「不在者投票証明書が入った封筒」と「交付された投票用紙・封筒類」が必須です。どれかひとつでも忘れると投票できないため、持ち物の確認は必ず行いましょう。

遅い時間帯になると混雑する場合もあるため、早めの訪問をおすすめします。

まとめ:不在者投票やり方をわかりやすく説明

- 不在者投票とは、登録地以外の場所でも投票できる制度

- 投票日当日に地元にいない人が対象

- 投票には事前の書類請求が必須

- 「不在者投票宣誓書兼請求書」を自筆で記入する必要がある

- 書類はFAXやメールでなく、郵送か持参で提出する

- 請求書の送付先は名簿登録地の選挙管理委員会

- 不在者投票は告示日の翌日から前日まで可能

- 実際の投票は滞在先の選挙管理委員会で行う

- 投票用紙は自宅ではなく記載所でのみ記入可

- 封筒の署名や記載漏れがあると無効になる可能性がある

- 記入済みの投票用紙は名簿登録地へ郵送される仕組み

- 郵送の遅延により無効になるケースもあるため注意が必要

- オンライン請求にはマイナンバーカードと電子証明書が必要

- 不在者投票証明書の封筒を開封すると投票は無効

- 滞在先での投票は受付時間や対応施設を事前に確認すべき

・2026年結婚式の良い日カレンダー!入籍日におすすめの日取り

・2026年最強開運日ランキング!縁起のいい日と過ごし方

コメント