「どうして台風は日本にこんなに多いのだろう?」そう疑問に感じたことはありませんか。

実は、台風が日本を直撃するのには“地理と気候”という明確な理由があります。本記事では「台風が日本に多い理由」を徹底的に解説し、太平洋高気圧が台風を日本へ導く仕組みや、偏西風が台風の進路を変えるタイミングとは何かをわかりやすく解説します。

また、台風が夏から秋に集中する理由や、発生メカニズムと温暖な海水との関係についても詳しく触れていきます。さらに、夏台風と秋台風の特徴はどう違うのか、台風が日本にもたらす自然災害リスクとは何か、といった気になるポイントも掘り下げます。

世界で台風が多い国ランキングで日本はどの位置にあるのか、台風の影響を最も受けやすい都道府県はどこなのか、地域ごとの違いもお伝えします。

そして「日本の台風シーズンはいつまで続くのか?」「家庭でできる現実的な台風対策」など、知っておきたい情報を一気にまとめました。

さらに「台風の呼び名が世界で違う理由を知ろう」という豆知識も交え、この記事を読み終わる頃には“台風のすべて”がわかるように構成しています。気になる方は、ぜひこのまま読み進めてください。

<記事のポイント>

・台風が日本に多く接近する地理的・気候的な理由

・太平洋高気圧や偏西風が台風の進路に与える影響

・夏台風と秋台風の進路・被害の違い

・日本国内で台風被害が多い地域と少ない地域の特徴

台風が日本に多い理由は地理と気候が関係している

- 太平洋高気圧が台風を日本へ導く仕組み

- 偏西風が台風の進路を変えるタイミングとは?

- 台風が夏から秋に集中する理由

- 台風の発生メカニズムと温暖な海水の関係

- 夏台風と秋台風の特徴はどう違う?

- 台風が日本に与える自然災害リスク

太平洋高気圧が台風を日本へ導く仕組み

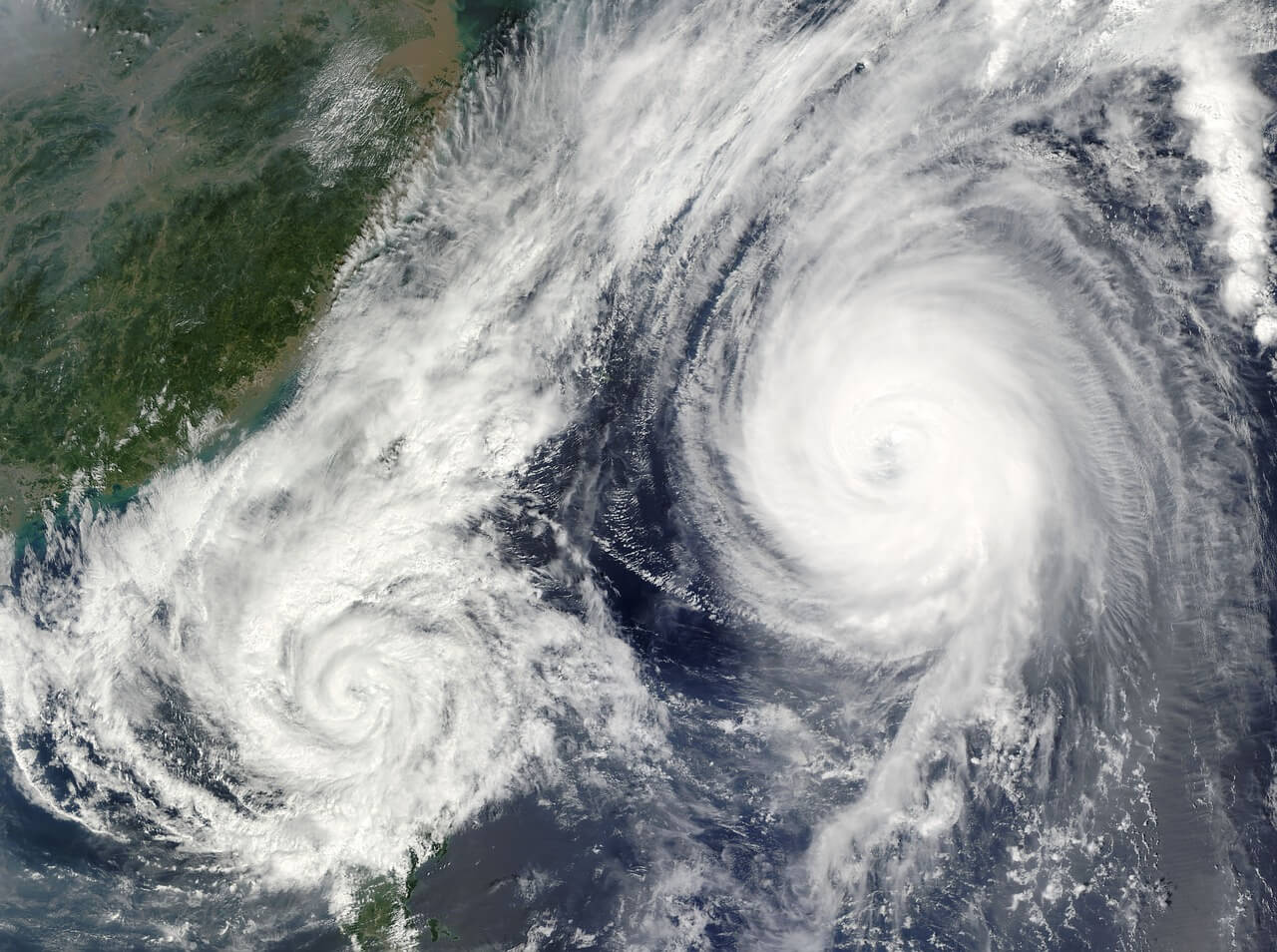

台風が日本に多く接近する理由の一つが、「太平洋高気圧の位置と動き」にあります。太平洋高気圧とは、日本の南側に広がる高気圧のことで、夏になると勢力を強めて日本列島を覆うように広がります。この高気圧は、時計回りに風を流す性質を持っています。

そのため、太平洋高気圧の縁(ふち)を回り込むように台風は進み、日本列島の方向へ誘導される形になります。

では、なぜ台風がその縁に沿って動くのかというと、台風は自らの力で自由に進路を決めることができず、周囲の風に流されて進むという特徴があるからです。

春や冬には、台風が発生しても太平洋高気圧が日本から遠く離れているため、台風はフィリピンや中国南部の方角へ進んでしまいます。

しかし、夏場になると高気圧が北上し、日本列島を覆うように張り出してくることで、台風の進路が日本列島側に向かいやすくなるのです。

特に8月から9月にかけては、この太平洋高気圧の張り出しがピークを迎え、台風がその縁に沿って北東方向へ進むケースが増えます。台風が高気圧の中心を突き抜けて進むことはできません。そのため、高気圧の縁を避けるように、必然的に日本へと進路を取るのです。

つまり、日本は太平洋高気圧の「風の流れに乗りやすい位置」にあるため、台風の通り道になりやすいというわけです。このため、夏の太平洋高気圧の勢力が強い年ほど、日本への台風接近数も増える傾向があります。

太平洋高気圧の動きと台風の関係を知ることで、今後の進路予測にも役立つでしょう。

偏西風が台風の進路を変えるタイミングとは?

台風が日本に接近するとき、その進路を大きく左右するのが「偏西風」の存在です。偏西風とは、北半球の中緯度地域を西から東に向かって流れる強い風のことで、日本付近では上空およそ1万メートル付近に位置しています。

この偏西風が、台風の進行方向を途中で東側へ曲げる決定的な要因となります。

台風が発生する初期段階では、赤道付近の貿易風(東風)に乗って西へ向かいます。しかし、台風が北上して中緯度地域に差しかかると、偏西風の影響を受け始めます。

この瞬間から、台風の進路は「西から東」へと変わり、日本列島に沿って北東方向へ進みやすくなるのです。

偏西風が台風に影響を及ぼすタイミングは、台風の北上度合いや偏西風の位置・強さによって変わります。偏西風が南に下がり、日本の近くに流れている時期には、台風は早い段階で偏西風に乗り、進路を東寄りに変えます。

一方で、偏西風が北に位置している場合は、台風はしばらく西寄りに進み続け、日本列島へ真っすぐ向かってくるケースもあります。

特に秋になると偏西風が南下し、日本列島付近まで降りてくるため、台風の進路が急カーブして東日本に接近する傾向が強まります。逆に夏場は偏西風が北に位置し、台風は西日本から直撃するコースを取ることが多くなるのです。

このように、台風が「いつ偏西風の流れに乗るか」が、その年の被害状況を大きく左右する重要なポイントとなります。偏西風が作り出す台風進路の変化を理解することで、より正確に備えを進めることが可能になります。

台風が夏から秋に集中する理由

台風は一年を通じて発生していますが、日本に接近・上陸するのは「夏から秋にかけて」が圧倒的に多いという特徴があります。その理由として、海水温の上昇と大気の流れの変化が密接に関係しています。

まず、台風が発生するには海水温が27度以上の温かさが必要です。この条件が整うのが7月以降であり、特に8月から9月にかけては海面水温がピークに達するため、台風が発達しやすくなるのです。

また、夏場は太平洋高気圧が強く張り出し、その縁を台風が回り込むことで、日本列島へと誘導されるパターンが多くなります。

「台風が日本に多い季節とその理由」

| 季節 | 海水温の影響 | 大気の流れ・進路パターン | 台風の特徴と日本への影響 |

|---|---|---|---|

| 春(3〜6月) | 海水温がまだ低く、27度に達しないため台風発生が少ない | 太平洋高気圧がまだ弱く、偏西風の影響が強い | 台風は主に南の海上を通過し、日本に接近することは稀 |

| 夏(7〜8月) | 海水温が27度以上に上昇し、台風が発生・発達しやすい | 太平洋高気圧が勢力を強め、日本列島の南側を縁取る形で台風が回り込む | 台風の発生数が増え、日本列島に向かう進路が多くなる |

| 秋(9〜10月) | 海水温がピークを迎えつつ、徐々に下降し始める | 太平洋高気圧が後退し、偏西風の影響で進路が東寄りに曲がる | 台風が日本列島を直撃しやすく、大雨や土砂災害の原因となる |

| 冬(11〜2月) | 海水温が低下し、台風の発生条件が整わない | 偏西風が強まり、台風が発生しても東へそれやすい | 台風が発生しても日本に影響を及ぼすことはほとんどない |

一方で、秋に入ると太平洋高気圧の勢力が徐々に弱まっていきます。その結果、台風は偏西風の影響を強く受けるようになり、進路が東寄りへ変化しながら日本に接近しやすくなるのです。

このように、季節ごとに変化する「海水温」と「大気の流れ」が重なり合うことで、夏から秋にかけて台風が日本に集中するのです。

さらに、この時期は秋雨前線が停滞することが多く、台風がこの前線に刺激を与えることで大雨や土砂災害が発生しやすくなります。

夏の終わりから秋にかけては、台風の発達・進路・気象条件が複雑に絡み合い、日本に大きな被害をもたらす要因が重なる時期だといえるでしょう。

台風の発生メカニズムと温暖な海水の関係

台風がどのようにして発生するのか、そのメカニズムは「温暖な海水」が重要なカギを握っています。台風は、赤道付近の海水温が27度以上になることで、海面から大量の水蒸気が蒸発し、それが上昇気流となって積乱雲を形成することから始まります。

この積乱雲が次第に渦を巻くように集まり、熱帯低気圧となり、さらに発達すると台風へと成長していきます。

このように、台風のエネルギー源は「温かい海水」です。特に7月から9月にかけては、強い日射によって海水温が上昇し、大量の水蒸気が大気中に供給されます。

この水蒸気が凝縮する際に発生する「潜熱(せんねつ)」が、台風の回転運動を加速させ、中心付近の気圧を急激に下げることで、強力な台風が形成されるのです。

一方で、冬季には海水温が下がるため、水蒸気の供給が不足し、台風が発生しにくくなります。逆に、地球温暖化によって海水温が高い状態が続くと、台風の発生数や勢力が増すことが懸念されています。

近年では、10月以降にも強力な台風が発生するケースが増えており、温暖化の影響を実感する場面が増えています。

このように、台風の発生には「温暖な海水」が不可欠であり、気候変動が今後の台風発生メカニズムに大きな影響を与えることは間違いありません。台風の仕組みを理解することが、防災意識を高める一歩となるでしょう。

夏台風と秋台風の特徴はどう違う?

夏台風と秋台風には、進路や勢力、被害の傾向において明確な違いがあります。まず、夏台風の特徴としては「動きが遅く、進路が不規則になりやすい」ことが挙げられます。

これは、夏場に日本列島を覆っている太平洋高気圧の勢力が強いため、台風がその縁を回り込むように進むからです。太平洋高気圧の張り出し具合によっては、台風が進路を迷走したり、停滞したりすることもあります。

その結果、局地的な豪雨を長時間にわたってもたらすケースが目立ちます。

一方で、秋台風は「進路がまっすぐで、速度が速く、被害が広範囲に及ぶ」特徴を持っています。秋になると太平洋高気圧の勢力が弱まり、台風は偏西風に乗って日本列島を北東方向へ駆け抜けていきます。

そのため、進路が急にカーブすることが多く、東日本に直撃するパターンが増えてくるのです。また、夏に温められた海水温が高いままの状態で秋台風が発生するため、勢力が衰えにくく、非常に強い風と豪雨を伴うケースが目立ちます。

さらに、秋は秋雨前線が停滞しやすい時期でもあり、台風がこの前線を刺激することで広範囲にわたって大雨を降らせます。このため、秋台風の方が広域的な河川氾濫や土砂災害といった大規模な二次被害を引き起こしやすい傾向にあります。

「夏台風」と「秋台風」の違い

| 分類 | 夏台風 | 秋台風 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 7月〜8月 | 9月〜10月 |

| 進路の特徴 | 太平洋高気圧の縁を回り込み、進路が不規則で迷走しやすい | 偏西風に乗り、進路が直線的で急カーブすることが多い |

| 移動速度 | 遅い | 速い |

| 勢力 | 発達しやすいが、迷走や停滞で勢力が弱まることもある | 温まった海水で勢力が維持・増強される |

| 被害の傾向 | 局地的な豪雨や長時間の降水による都市型水害が多い | 広範囲な暴風雨、河川氾濫・土砂災害が起きやすい |

| 二次災害リスク | 局地적な浸水・短時間豪雨 | 秋雨前線との相互作用による大規模災害のリスク |

このように、夏台風は「遅くて局地的」、秋台風は「速くて広範囲」という性格の違いを理解しておくことが、防災対策にも大いに役立つでしょう。

台風が日本に与える自然災害リスク

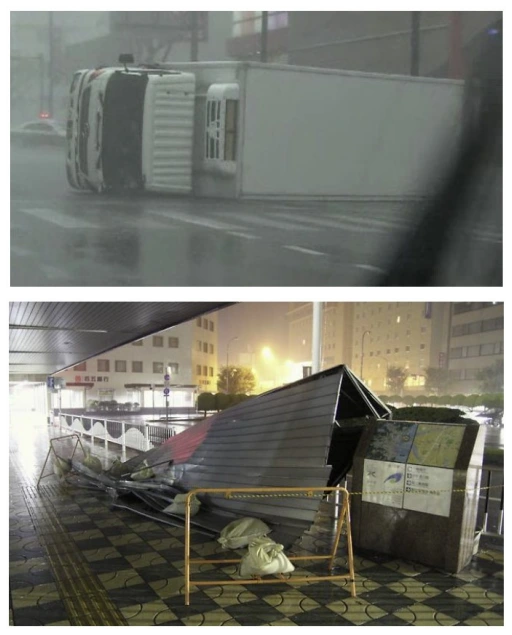

台風が日本にもたらす自然災害リスクは非常に多岐にわたります。まず真っ先に思い浮かぶのは「暴風」ですが、それだけではありません。

暴風による被害は、電柱の倒壊や住宅の屋根が飛ばされるといった物理的被害を引き起こします。しかし、これに加えて「豪雨」「高潮」「土砂災害」といった二次的リスクも台風の怖さを物語る要因となります。

特に日本は山間部が多く、川の流れが急で短いため、豪雨によって河川が氾濫しやすい地形をしています。都市部でも排水能力を超える雨が降れば、道路の冠水や地下街の浸水といった被害が頻発します。

また、暴風と豪雨が重なることで、地盤が緩みやすくなり、土砂崩れや山崩れの危険性が一気に高まります。近年では、台風がもたらす「線状降水帯」による集中豪雨が多発しており、局地的な大災害を引き起こす事例も増えています。

さらに見逃せないのが「高潮リスク」です。台風が接近すると、気圧の低下と強風により海面が押し上げられ、高潮が発生しやすくなります。特に湾岸部や河口付近の地域では、高潮と河川氾濫が同時に起こり、甚大な浸水被害を受けるケースが珍しくありません。

このように、台風は単なる風災害ではなく、多層的なリスクが重なり合っている点に注意が必要です。

台風が日本に多い理由と地域ごとの被害傾向

- 世界で台風が多い国ランキングと日本の位置

- 台風の影響を最も受けやすい都道府県は?

- 台風が多い地域と少ない地域の違い

- 日本の台風シーズンはいつまで続くのか?

- 家庭でできる現実的な台風対策

- 台風の呼び名が世界で違う理由を知ろう

世界で台風が多い国ランキングと日本の位置

世界には台風(熱帯低気圧)が頻繁に発生する国が数多くありますが、その中でもフィリピンが「世界一台風が多い国」として知られています。フィリピンは地理的に熱帯低気圧の発生源に近く、毎年20個前後の台風が接近または上陸しています。

次いで多いのが 中国南部やベトナムなどの東南アジア諸国です。

では、日本はというと、「世界で3番目に台風が多く接近する国」に位置付けられています。気象庁のデータによると、日本に接近する台風の数は年間平均11.5個、上陸するのは2.9個という統計が出ています。

この数字だけを見るとフィリピンには及びませんが、接近する台風の規模や日本の国土への影響範囲を考慮すれば、日本もまた世界有数の台風大国であることは間違いありません。

一方で、台風の発生数自体は、1951年以降で年間平均26個程度とされていますが、そのうち日本列島に影響を与える台風は、主に夏から秋にかけて集中します。

「台風が多い国ランキング」と「その理由」をわかりやすくまとめた表を作成しました。

| 順位 | 国名 | 年間接近数(平均) | 年間上陸数(平均) | 台風が多い理由 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | フィリピン | 約20個 | 9〜10個 | 発生源の熱帯低気圧帯に近く、国土が広く海に囲まれているため |

| 2位 | 中国南部(広東・海南島など) | 約15個 | 5〜7個 | 南シナ海側に位置し、偏西風の影響で台風が北上しやすい |

| 3位 | 日本 | 11.5個(接近) | 2.9個(上陸) | 太平洋高気圧と偏西風の境界に位置する「台風の通り道」上にある |

| 4位 | ベトナム | 約10個 | 3〜5個 | 南シナ海から進む台風が多く、山岳地帯で被害が拡大しやすい |

| 5位 | 台湾 | 約8〜10個 | 3〜4個 | 発生源に近く、台風が進路を変える際に直撃することが多い |

これは、日本が偏西風と太平洋高気圧の影響を強く受ける「台風の通り道」に位置しているためです。

このような地理的条件によって、日本は世界の中でも「台風被害に備えるべき国」として常に警戒を怠れない状況にあります。

台風の影響を最も受けやすい都道府県は?

日本国内で台風の影響を最も受けやすい地域は「沖縄県」であることが広く知られています。沖縄は台風の発生源である熱帯海域に近く、ほぼ毎年のように複数回台風が接近します。

地理的に台風の通り道に位置しているため、台風の影響を真っ先に受けるのが特徴です。沖縄県民の多くが台風に対する備えを日常的に行っているのは、こうした環境的要因が背景にあります。

次いで影響を受けやすいのが「九州南部(鹿児島・宮崎など)」や「四国(高知・愛媛など)」です。これらの地域は台風が北上してくる際の直撃ルートとなりやすく、過去には甚大な被害を受けたケースも多々あります。

さらに「紀伊半島(和歌山・三重)」も太平洋側に面しているため、接近する台風の勢力をまともに受けやすい地域として知られています。

「日本国内で台風の影響を受けやすい地域」

| 地域 | 影響度 | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| 沖縄県 | 非常に高い | 台風発生源に近く、毎年複数回接近 |

| 九州南部(鹿児島・宮崎) | 高い | 台風の北上ルートにあたり、直撃が多い |

| 四国(高知・愛媛) | 高い | 太平洋側に面し、勢力が強い状態で上陸しやすい |

| 紀伊半島(和歌山・三重) | 高い | 太平洋からの接近で直撃を受けやすい |

| 東海地方(静岡・愛知) | 中程度 | 秋台風で影響を受けるケースが増加 |

| 関東地方(東京・神奈川) | 中程度 | 東京湾周辺の高潮・河川氾濫リスクが高まる |

| 近畿地方(大阪・兵庫) | やや高い | 南からの台風接近で被害が発生することがある |

| 北陸・東北地方 | 低〜中程度 | 台風の勢力が弱まってからの接近が多いが油断禁物 |

| 北海道 | 低い | 台風の影響は比較的少ないが、近年増加傾向 |

一方で、関東地方や東海地方も「秋台風」の影響で被害を受けることが増えており、特に東京湾周辺では高潮や河川氾濫への警戒が必要です。

つまり、台風の影響を最も受けやすい地域は沖縄を筆頭に、西日本の太平洋側が中心ですが、近年は異常気象や偏西風の変化により、これまで被害が少なかった地域にも影響が及ぶ傾向にあります。

どこに住んでいても、台風リスクを「対岸の火事」と考えてはいけない時代に入っていると言えるでしょう。

台風が多い地域と少ない地域の違い

日本国内でも台風が多く来る地域と、比較的少ない地域があることをご存じでしょうか。この違いを生み出しているのは、日本列島が縦に長く、地理的・気象的な条件が地域ごとに大きく異なるからです。

まず、台風が多い地域として代表的なのが「沖縄地方」や「九州南部」、「四国地方」です。これらの地域は、台風が発生する熱帯海域に近く、かつ台風が日本列島に接近する際の通り道となりやすい位置にあります。

そのため、毎年のように複数回の台風が接近し、時には直撃することも珍しくありません。

一方で、台風が比較的少ない地域として挙げられるのは「東北地方の日本海側」や「北海道の内陸部」です。これらの地域は、台風が日本列島を縦断する過程で勢力が弱まったり、進路が東側に逸れることで影響を受けにくい傾向があります。

ただし、「影響が少ない」といっても油断は禁物です。近年では温暖化の影響や偏西風の蛇行によって、従来は台風の被害が少なかった地域でも大雨や強風による被害が報告されています。

このように、台風が多い地域と少ない地域の違いは、「地理的な位置」と「上空の風の流れ」によって決まるものの、どの地域も自然災害リスクから完全に無縁ではいられません。

むしろ「うちは台風が来ないから大丈夫」と思っている地域こそ、防災意識を高める必要があるのです。

日本の台風シーズンはいつまで続くのか?

日本の台風シーズンはいつ終わるのか気になる方も多いでしょう。

一般的には「7月から10月」が台風シーズンとされていますが、実際には11月にも台風が発生することがあります。気象庁の統計によれば、年間の台風発生数は平均して25個前後、そのうち日本に接近するのが11個程度、上陸するのは約3個と言われています。

台風が最も多く発生するのは8月ですが、9月にも勢力の強い台風が上陸しやすく、大きな被害をもたらすケースが多々あります。

10月に入ると太平洋高気圧の勢力が弱まり、偏西風に乗って台風が東へ進路を変えることが増えてきます。そのため、10月後半以降は日本への直撃が減少し、シーズン終了が近づいてくるわけです。しかし、近年の気候変動の影響で、11月に発生し日本に接近する台風も増えています。

11月の台風は勢力が弱まっていると思いがちですが、実際には海水温が高い状態が続くため、強い勢力を保ったまま接近するケースもあります。

したがって、日本の台風シーズンは「実質的には10月末まで」が目安となりますが、11月までは警戒を続ける必要があります。台風シーズンの終盤こそ油断しがちですが、最新の気象情報に注意を払い、防災対策を怠らないことが重要です。

家庭でできる現実的な台風対策

台風が接近する際、家庭でどのような対策を取るべきか悩む方も多いでしょう。まず、最優先で行うべきは「停電対策」です。台風による強風や豪雨で電線が切れると、生活インフラが麻痺するリスクがあります。

特に最近では、在宅ワークやオンライン授業が普及しているため、停電が与える影響は想像以上に深刻です。モバイルバッテリーの充電はもちろん、ポータブル電源や発電機があると安心です。

次に「断水対策」も忘れてはいけません。飲料水は1人1日3リットルを目安に最低3日分、できれば1週間分を確保しましょう。加えて、トイレ用の水や簡易トイレ、ウェットティッシュなども備えておくと実際に役立ちます。

食料については、調理不要で長期保存ができるレトルト食品や缶詰、乾パンなどを用意しておくと良いでしょう。

また、強風による飛来物対策も重要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼り、ベランダや庭にある植木鉢やイスなどは室内に取り込んでおきましょう。カーポートや物置といった屋外設備も補強しておくと安心です。

家族との連絡手段も確認しておき、避難場所や集合場所を事前に共有することも欠かせません。こうした「現実的な台風対策」を事前に整えておくことで、いざという時に冷静に対応できるのです。

台風の呼び名が世界で違う理由を知ろう

「台風」「ハリケーン」「サイクロン」など、同じ現象でありながら呼び名が違うことに疑問を持った方も多いのではないでしょうか。実は、これらは発生する地域によって名称が異なるだけで、基本的には「熱帯低気圧」という同じ自然現象を指しています。

例えば、日本やフィリピン、中国などの北西太平洋地域では「台風(Typhoon)」と呼ばれます。

一方で、北大西洋やカリブ海、メキシコ湾などで発生する場合は「ハリケーン(Hurricane)」と呼ばれ、インド洋や南太平洋では「サイクロン(Cyclone)」という名称が使われています。

この呼び名の違いは、歴史的な背景や地域ごとの慣習に由来しています。また、国際的な気象機関がエリアごとに用語を統一しているため、各地域で異なる名称が根付いているのです。

ちなみに、日本で使われる「台風」という言葉は、古代中国から伝わった「颱風(たいふう)」が語源であり、それが音読みで定着したとされています。

さらに、台風には「名前」がつけられているのも特徴です。これはアジア各国が加盟する「台風委員会」によって、事前に決められたリストに基づいて順番に名付けられています。親しみのある名前を使うことで、防災意識を高める狙いがあるのです。

このように、台風の呼び名が世界で違う理由には、それぞれの文化や地理的背景、国際的なルールが関わっているのです。

まとめ:台風が日本に多い理由について

- 日本に台風が多い理由は地理的に太平洋高気圧の縁に位置しているため

- 台風は太平洋高気圧の時計回りの風に沿って日本へ導かれる

- 台風は自ら進路を決められず周囲の風に流される性質がある

- 偏西風が台風の進路を東寄りに曲げるタイミングで日本に接近しやすい

- 夏は太平洋高気圧が強く張り出し台風が日本に向かいやすい

- 秋になると偏西風が南下し台風が急カーブして日本に近づく

- 台風が夏から秋に集中するのは海水温と大気の流れが重なるため

- 台風は海水温27度以上で発生しやすく日本は条件が整っている

- 夏台風は動きが遅く豪雨を長時間もたらす特徴がある

- 秋台風は進路が直線的で勢力が強く広範囲に被害が及ぶ

- 台風が日本にもたらすリスクは暴風・豪雨・高潮・土砂災害など多岐にわたる

- 日本は世界で3番目に台風が多く接近する国である

- 台風被害が多い都道府県は沖縄・九州南部・四国が中心

- 台風が少ない地域は東北日本海側や北海道内陸部だが油断は禁物

- 日本の台風シーズンは実質10月末までだが11月も接近リスクがある

- 家庭でできる現実的な台風対策は停電・断水・飛来物への備えが基本

- 台風・ハリケーン・サイクロンの呼び名は地域ごとの慣習に由来する

・台風はどっち周りが危険?右側と左側で被害が違う衝撃の真実

・台風に備え小学生向け準備リスト|避難前に家族で確認すべき15項目

・台風を消すミサイルは可能か?都市伝説と現実|消せない理由

コメント