台風は毎年のように日本に接近し、各地に大きな影響を与えます。しかし、なぜ台風の進路は月ごとに変わるのでしょうか?

また、7月と8月ではどちらが台風の多い時期なのでしょうか?

この記事では「台風 月別 進路」の基本から、9月と10月における上陸リスクの違い、さらには秋になると進路が変わる理由まで、知っておくべき情報をわかりやすく解説します。

台風の進路がどの地域にどんな被害をもたらすのか、そのエリアごとの違いも把握することで、事前の備えが確実に変わってきます。

月別にみた台風発生数の傾向や、上陸が多い月を過去データから検証しながら、進路パターンの珍しい動きにも触れていきます。また、台風シーズンがいつまで続くのか、10月以降に注意すべきポイントや、最新の台風進路予想を月別で押さえるコツまで、網羅的にまとめました。

これを読めば、今年の台風対策は万全です。

<記事のポイント>

台風の進路が月ごとに変わる理由とそのメカニズム

7月・8月、9月・10月など月別に上陸リスクが高い時期

台風の進路によって被害エリアがどう異なるか

台風発生数や進路の傾向を月別に予測・対策する方法

台風の月別進路の傾向は季節でどう変わる?

- 台風の進路はなぜ月ごとに違うのか

- 7月と8月、台風が多いのはどちら?

- 9月と10月、上陸リスクが高いのはいつ?

- 秋になると台風の進路が変わる理由

- 台風の進路でわかる被害エリアの違い

台風の進路はなぜ月ごとに違うのか

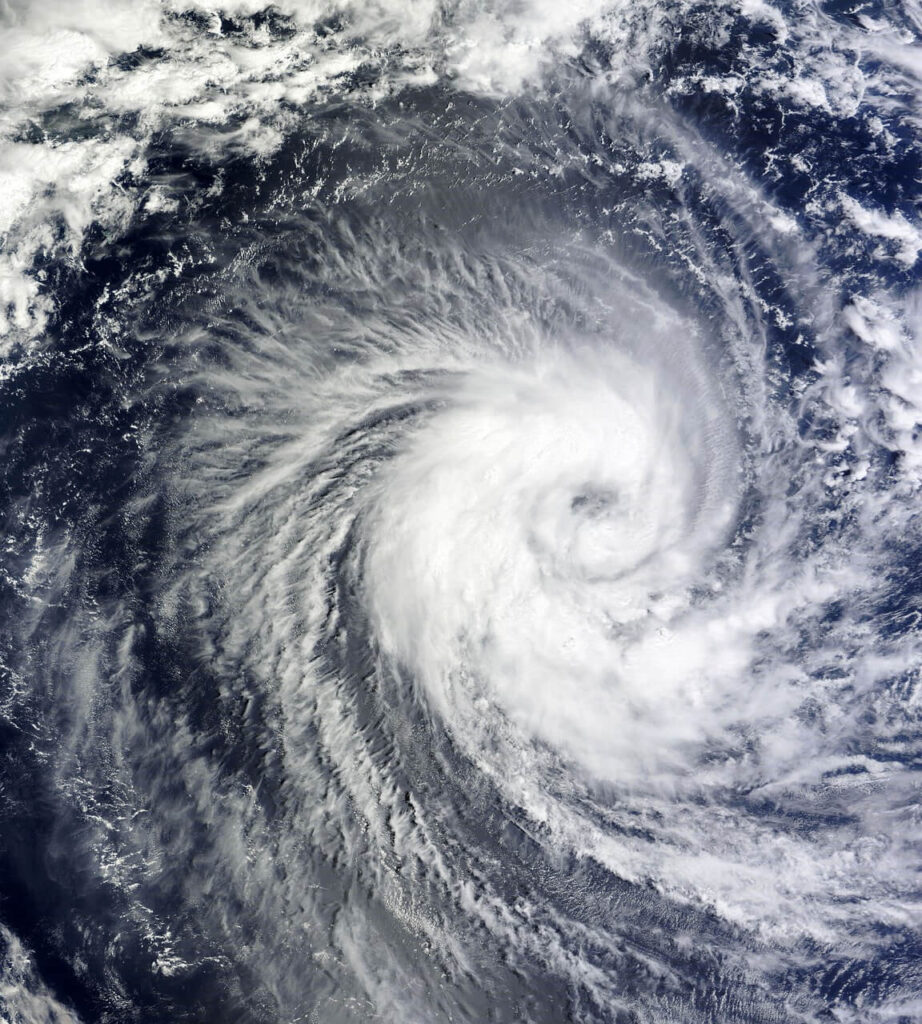

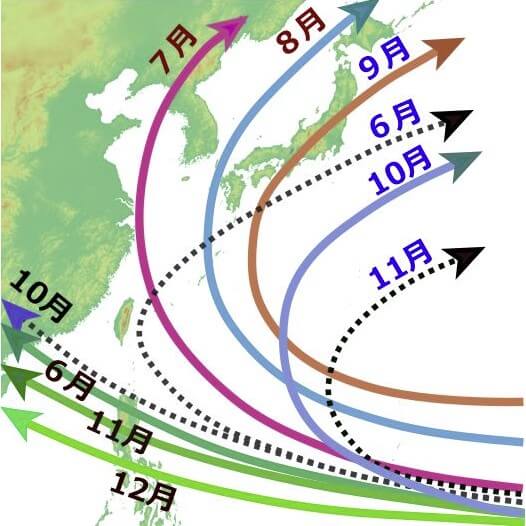

台風の進路が月ごとに違う理由は、地球規模の気圧配置と上空の風の流れが季節によって変化するためです。台風は基本的に太平洋の暖かい海上で発生し、その後の進路は周囲の高気圧や偏西風の影響を受けて決まります。

例えば、夏の初めは太平洋高気圧がまだ東に張り出しておらず、発生した台風は比較的西へ向かいフィリピンや南シナ海方面へ進みやすい傾向があります。

しかし、7月〜8月になると太平洋高気圧が勢力を増し、日本列島の南まで張り出してくるため、台風はこの高気圧の縁を回るように進路を北寄りに変え、日本列島に接近しやすくなります。

さらに9月以降になると、秋の偏西風が南下し始め、高気圧の位置が徐々に下がるため、台風は発生地点から北東へ向かい、本州や四国、九州へと進むコースを取りやすくなります。

つまり、月ごとに台風がどこへ進むかは、高気圧の張り出し方と偏西風の位置次第で変化しているのです。

このように台風の進路は季節ごとの気圧配置と上空の風によって大きく左右されます。そのため、台風対策を考える際は、単純に「台風が発生した」という事実だけでなく、その時期の気象条件を確認することが重要です。

毎年の傾向は似ているものの、年によって高気圧の強さや偏西風の位置が微妙に異なるため、最新の天気図をチェックすることが台風対策の第一歩となります。

7月と8月、台風が多いのはどちら?

7月と8月を比べた場合、台風の発生数が多いのは明らかに8月です。

これは気象庁の統計でも明確に示されており、過去30年間の平均でも8月は年間を通して最も台風の発生数が多い月とされています。

その理由は、海水温が8月にかけて最も高くなるためです。台風は温かい海面からエネルギーを得て発達するため、8月は台風にとって格好のシーズンと言えます。

一方で、7月はまだ梅雨前線の影響が残っており、発生する台風の数も限られています。7月に台風が発生したとしても、進路が日本本土に向かわず、フィリピンや中国大陸方面へ向かうケースが多くなります。

これには太平洋高気圧がまだ完全に北へ張り出しきっていないため、台風の進路が西寄りになりやすいという背景があります。

8月になると太平洋高気圧の勢力が最も強くなり、その縁を回るように台風が日本列島へと北上する確率が高くなります。その結果、8月は発生数だけでなく日本接近数や上陸数も増える傾向にあります。

ただし、台風の進路は年ごとの気圧配置によって変動するため、必ずしも「8月だから危険」というわけではありません。7月末から8月初旬は特に台風が迷走しやすい時期でもあるため、油断せずに常に最新情報をチェックすることが大切です。

9月と10月、上陸リスクが高いのはいつ?

9月と10月を比較すると、上陸リスクが高いのは9月です。

これは、9月が台風シーズンのピークに当たり、勢力の強い台風が日本列島に接近・上陸する頻度が非常に高くなるためです。気象庁の統計によると、日本に甚大な被害をもたらした台風の多くは9月に発生・上陸していることがわかります。

その理由として、9月は太平洋高気圧が徐々に南下し始める時期であり、台風が日本列島に向かいやすいルートをたどるからです。また、台風自体も夏に蓄えた海水温のエネルギーを使い、非常に強い勢力を保ったまま日本付近へ接近するケースが多く見られます。

一方で、10月になると太平洋高気圧の勢力が弱まり、偏西風がさらに南下するため、台風は日本本土に到達する前に東へ進路を変えやすくなります。

ただし、10月に上陸する台風は数こそ減るものの、被害が小さいとは限りません。秋雨前線との相乗効果で記録的な大雨をもたらすケースもあり、水害への警戒が必要です。

9月は「勢力が強い台風」、10月は「雨量による被害」という具合にリスクの内容が変わるため、どちらの月も油断できません。毎年の天候状況に応じて柔軟に備えることが求められます。

秋になると台風の進路が変わる理由

秋に入ると台風の進路が大きく変わる理由は、太平洋高気圧の勢力が弱まり、偏西風が南下するためです。夏場の台風は太平洋高気圧に沿って日本列島へ北上するパターンが多いのですが、9月後半から10月にかけては偏西風の影響が強くなり、台風が東へ進路を変えやすくなります。

このため、秋に発生する台風は日本列島に接近する前に東へ逸れるケースが増えます。

特に10月に入ると、台風は日本の南岸をかすめるように進むことが多くなり、本州上陸のリスクは減少します。しかし、その一方で台風が秋雨前線を刺激し、大雨による被害をもたらすリスクが高まります。

また、秋の台風は移動速度が速くなる傾向があり、接近から通過までの時間が短くなる場合もあります。しかし、速度が速いからといって安心はできません。通過時には一気に風雨が強まるため、事前の備えが不十分だと一瞬で被害を受けてしまう恐れがあります。

このように、秋の台風は進路が変わるだけでなく、性質やリスクの種類も変わってくるのです。

そのため、季節ごとの特徴を理解し、備えるべきポイントも月ごとに見直すことが必要です。秋だからと油断せず、常に最新の気象情報を確認しながら適切な対策を取ることが重要です。

台風の進路でわかる被害エリアの違い

台風の進路を知ることは、被害が集中しやすいエリアを理解するうえで非常に大切です。なぜなら、台風の進行方向によって被害の大きさや種類が変わるからです。

例えば、台風が西から東へ進む場合、台風の右側に位置する地域は強風域に入ることが多く、風による被害が拡大しやすくなります。これは「危険半円」と呼ばれる現象で、台風の進行方向右側が特に風が強まる傾向があるためです。

一方で、左側に位置するエリアでは強風よりも雨による被害が目立ちます。これは台風が周辺の湿った空気を巻き込み、左側の地域に大量の雨を降らせるからです。

台風の進路が本州を縦断する場合、九州南部から四国、紀伊半島、東海地方まで広範囲にわたり被害が及びます。この時、進路の西側地域は大雨被害が、東側地域は暴風被害が顕著になります。

また、進路が南海上をかすめる場合でも、台風の勢力次第では関東や東北地方にも影響が及ぶことがあります。過去には台風が南海上を通過したにもかかわらず、秋雨前線を刺激し記録的な大雨を降らせた事例もあります。

つまり、単純に進路の中心線だけで安全・危険を判断するのではなく、台風の左右どちらに位置するか、その進行速度や接近時の勢力まで考慮しなければなりません。

これを理解することで、自分の住んでいる地域がどのような被害を受けやすいのかが明確になり、より的確な備えができるのです。

2025年の台風の月別進路と過去データの比較

- 台風発生数は月別にどんな傾向があるのか

- 上陸が多い月はいつ?過去データで検証

- 台風進路の過去データに見る珍しい動き

- 台風シーズンはいつまで続く?10月以降の注意点

- 台風進路予想 月別で押さえる最新情報

台風発生数は月別にどんな傾向があるのか

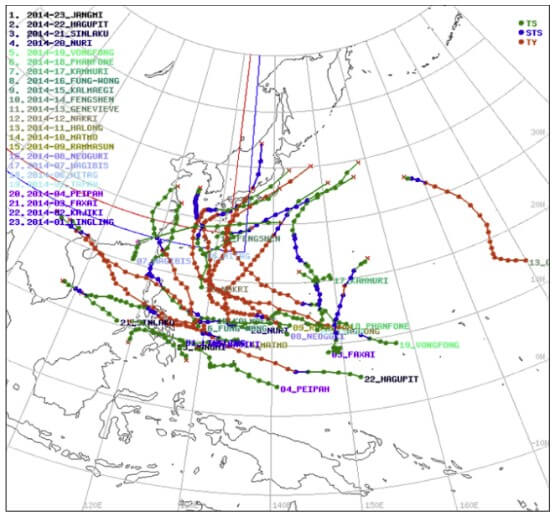

台風の発生数には月ごとに明確な傾向があります。一般的に、台風が発生しやすい時期は6月から10月に集中しており、特に8月と9月がピークとなります。この時期は海面水温が最も高く、台風が発生・発達するためのエネルギー源が豊富なためです。

気象庁の過去データを見ると、年間約25個の台風が発生し、そのうち8月に5〜6個、9月に5個前後発生することが多いことがわかります。

逆に、1月から4月にかけては海水温が低く、台風が発生する確率は極めて低くなります。しかし、近年では2月や4月に台風が発生するケースも散見され、地球温暖化の影響による異常発生が指摘されています。

5月になると発生数が徐々に増え始め、6月に入ると台風シーズンが本格化しますが、まだ日本への影響は限定的です。

8月から9月にかけては、台風が日本列島に接近しやすくなるため、この時期の発生数は被害の大きさにも直結します。一方で10月になると、発生数は減少するものの、偏西風の影響で進路が変わり、本州に沿って進む台風が多くなります。

「台風発生数の月別傾向と特徴」

| 月 | 発生数の傾向 | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| 1月〜4月 | ほぼ発生しない | 海水温が低く、台風の発生は極めて稀。異常気象時に稀発生 |

| 5月 | 少しずつ発生数が増加 | 台風シーズンの序章、日本への影響はまだ限定的 |

| 6月 | 台風シーズン本格化 | 発生数が増え始めるが、日本接近は少ない |

| 7月 | 発生数が増加 | 徐々に日本に接近・上陸する台風が現れる |

| 8月 | 発生数ピーク | 5〜6個前後発生、日本列島に直撃する台風も多い |

| 9月 | 発生数ピーク | 8月と並び発生・接近・上陸が多い時期、勢力も強い |

| 10月 | 発生数減少 | 数は減るが、進路が本州沿いになりやすく注意が必要 |

| 11月〜12月 | ほとんど発生しない | シーズン終盤、稀に遅い台風が発生することも |

このため、単純に発生数だけでなく、月ごとの進路傾向と合わせてリスクを考える必要があるのです。月別の発生傾向を把握することで、いつどこに備えるべきかが明確になります。

上陸が多い月はいつ?過去データで検証

日本への台風上陸が最も多いのは9月です。気象庁が発表している過去30年間のデータによれば、9月は台風の発生数・接近数・上陸数すべてにおいてピークを迎える月となっています。

その背景には、太平洋高気圧の勢力が次第に弱まり、偏西風が南下することで、台風が日本列島に向かいやすいルートを取りやすくなるという気象的な特徴があります。

一方で、8月も上陸数が多い月ですが、この時期の台風は高気圧の勢力に押し流され、沖縄や九州南部をかすめて進むケースが多く、本州への上陸数は9月ほどではありません。

10月に入ると台風の発生数そのものが減少しますが、秋雨前線の影響で雨量被害が拡大することがあるため、上陸数が減ったからといって油断は禁物です。

「日本への台風上陸が多い月別特徴」

| 月 | 上陸数の特徴 | 備考・気象的要因 |

|---|---|---|

| 8月 | 多い | 勢力が強く迷走する台風が多い、高気圧に押され沖縄・九州南部に接近しやすい |

| 9月 | 最も多い | 高気圧の勢力が弱まり偏西風の影響で日本列島に向かうルートが増加 |

| 10月 | 減少するが油断禁物 | 台風発生数は減少するが、秋雨前線の影響で雨量被害が拡大することがある |

また、上陸する台風の勢力にも月ごとの特徴があります。8月の台風は勢力が非常に強い反面、進路が定まらず迷走することも多いですが、9月の台風は比較的進行方向が安定し、速度も速くなる傾向にあります。

しかし、その分広範囲に強風や大雨をもたらし、災害リスクが高くなるのが特徴です。過去データをもとにすれば、9月こそが台風対策を万全にするべき月であると断言できます。

台風進路の過去データに見る珍しい動き

台風は基本的に西から北西、そして偏西風に乗って北東へ進むのが一般的ですが、過去のデータを振り返ると非常に珍しい進路を取ったケースも存在します。

例えば、1996年の台風第12号は沖縄東方でほぼ停滞し、複雑な旋回を続けたのちに北上して九州に上陸するという異例の動きを見せました。このような迷走型の台風は、上空の風が弱まった時や高気圧の勢力バランスが微妙な時に発生しやすいとされています。

また、2011年の台風第15号も奄美大島付近で反時計回りに大きく旋回し、進路が予測困難な事例として知られています。この台風は南海上で停滞し続けたため、長期間にわたって大雨を降らせ、被害が拡大しました。

こうした台風は単純な進路予報だけではリスクを見誤ることがあるため、実際の進行状況を逐一確認し続けることが必要です。

近年では地球温暖化の影響で台風の進路や挙動が従来のデータから逸脱するケースも増えており、特に夏場には発生地点や迷走の仕方が過去とは異なるパターンが現れています。

珍しい進路を取る台風は、進行方向が読みにくいぶん被害が局地的・突発的に発生しやすいという特徴もあるため、過去の異例ケースを知っておくことが、今後の備えにおいても重要になるのです。

台風シーズンはいつまで続く?10月以降の注意点

台風シーズンと聞くと、多くの方が夏の終わりごろには落ち着くと考えがちですが、実際には10月以降も油断できない時期が続きます。確かに8月や9月が台風の発生数・上陸数ともにピークであるのは事実です。

しかし、10月に入っても台風は発生し続け、進路次第では本州を直撃するリスクも十分に存在します。この背景には、太平洋高気圧と偏西風の関係が深く関わっています。

10月に入ると太平洋高気圧が徐々に勢力を弱め、その結果として偏西風が南下します。これにより、台風は夏場のように高気圧の縁を回る形ではなく、偏西風に乗って日本列島を横断する進路を取りやすくなるのです。

特に「秋雨前線」と台風が重なると、大雨被害が拡大するケースが多く、浸水や土砂災害のリスクが高まります。

また、10月以降の台風は発生数が減少するとはいえ、一つ一つの勢力が強いまま本州に接近することがあり、被害の規模が大きくなることも珍しくありません。過去には10月下旬に大型台風が上陸し、台風シーズンが実質的に11月まで続いた年もあります。

これを考えると、10月以降も「まだ台風が来るかもしれない」という意識を持ち続け、防災準備を怠らないことが大切です。

気象庁や自治体が発表する最新の台風情報をチェックし、進路予想だけでなく、台風に伴う雨量・風速のデータにも注目してください。特に農業関係者や物流業界では、10月以降の台風接近が大きな経済損失につながることもあるため、早め早めの対策が求められます。

台風進路予想 月別で押さえる最新情報

台風進路予想を正確に把握するためには、月ごとの特徴を押さえておくことが大切です。

台風は単にランダムに進むわけではなく、その月ごとに進路パターンや発生エリアがある程度決まっています。これを知ることで、進路予想が発表される前から自分なりにリスクを予測することが可能になります。

例えば、7月から8月は太平洋高気圧の勢力が強いため、台風は日本列島に近づく前に西へ流され、フィリピンや南シナ海方面に進む傾向が強くなります。

しかし、9月に入ると高気圧が弱まり、台風は日本列島を縦断する進路を取りやすくなるため、本州への上陸リスクが格段に上がります。10月以降は偏西風が南下し、台風が急激に進路を東に変えるケースが増え、伊豆諸島や関東南部をかすめるパターンが多く見られます。

進路予想を見る際には、単に「直撃するかどうか」だけに目を向けるのではなく、台風の右側・左側どちらに自分の地域が位置するのかを確認することも大切です。

右側に位置すれば強風被害のリスクが高まり、左側に位置すれば大雨による被害が警戒されます。また、月ごとに台風の速度や迷走パターンも異なります。特に8月は上空の風が弱いため、迷走する台風が多く進路予想が難しいのが特徴です。

さらに、近年では地球温暖化の影響により、従来の進路パターンに当てはまらない異例のコースを取る台風も増えています。そのため、月別の傾向を押さえつつも、最新の進路予想や気象情報を随時確認する習慣が不可欠です。

気象庁やウェザーニュースのリアルタイム情報を活用し、早めの行動計画を立てることが、被害を最小限に抑えるカギとなるでしょう。

まとめ:台風の月別進路について

- 台風の進路は季節ごとの高気圧配置と偏西風の影響で決まる

- 7月は台風が西寄りに進む傾向が強く、フィリピン方面へ進みやすい

- 8月は台風発生数が年間で最も多く、日本列島に接近しやすくなる

- 9月は上陸リスクが最も高く、勢力の強い台風が多い

- 10月は進路が東寄りに変わり、本州上陸前に逸れるケースが増える

- 台風の右側は強風被害が、左側は大雨被害が起こりやすい

- 秋は台風と秋雨前線が重なり、大雨災害が発生しやすい

- 台風は1月〜4月でも発生するが、発生数は少ない

- 近年は2月や4月にも台風が発生する異常傾向が見られる

- 10月以降も台風シーズンは続き、11月まで油断できない

- 台風の進路は月ごとに変わるため、最新の気圧配置を確認することが重要

- 過去には停滞・旋回を繰り返す異例の進路を取った台風も存在する

- 台風が発生しやすい海域は季節ごとに異なり、夏〜秋は発生緯度が高くなる

- 月別の台風進路を把握することで、自分の地域の被害リスクを予測できる

- 進路予想は「直撃」だけでなく、左右どちら側に位置するかも確認が必要

・台風はどっち周りが危険?右側と左側で被害が違う衝撃の真実

・台風に備え小学生向け準備リスト|避難前に家族で確認すべき15項目

・台風を消すミサイルは可能か?都市伝説と現実|消せない理由

コメント